郑晓明:把科研成果写在田间地头

十几年的工作经历使我深刻体会到南繁水稻育种工作的艰辛,同时也对一代代南繁育种的前辈们由衷地感到敬佩。他们像候鸟一样,每到冬天到海南进行种子繁育,凭借中国人民特有的勤劳与智慧,跑出了育种加速度,使中国种业在国际上占据一席之地。

农业科学是实践的科学。钱前院士作为团队核心,以身作则,言传身教。他告诉我们,光坐在实验室是做不好农业科研的,尤其是研究水稻,不下地是不可能的。一直以来,我们的工作都是“一半在田间,一半在实验室”。袁隆平先生在近90岁高龄的时候,还在盐碱地里指导水稻研究,将“艰苦奋斗、田间工作”的原则践行到了极致。从他们身上,我深刻领悟到,搞水稻研究,下田是“硬道理”,也是解决很多关键卡点的突破口。>>详情

王佳宝:守护人民群众生命健康

做科研助理不仅要学习知识,还要具体实践。担任科研助理期间,我全方位地参与科研项目的研究。从文献检索到实验设计,从数据分析到论文书写,从调查研究到撰写报告,每一个环节都锻炼了我独立科研的能力。

张伯礼院士经常告诉我们:“你们要做到坐下来能看病,站起来可演讲,闭上眼睛会思考,进实验室能科研。”我亲身感受到他身上的科学家精神,也希望自己能够担当起新时代赋予的使命。因此,工作之余,我坚持出门诊,从临床中发现问题,并应用自己学到的知识,为保障人民群众的生命健康尽自己的一份力。>>详情

闫英伟:挑战地球物理研究极限问题

陈晓非院士言传身教,让我深刻认识到科学家精神的重要性。在他的带领下,我们一起挑战科研中的极限问题,如多阶面波频散曲线反演中的阶次识别、地震波形反演中的数据度量等。

同时,我们紧跟需求,使用浅地表地震成像方法在典型的路基结构探测、坝基的稳定性评估,以及城市电力隧道探测等场景中开展了测试性研究,并取得一定成效。>>详情

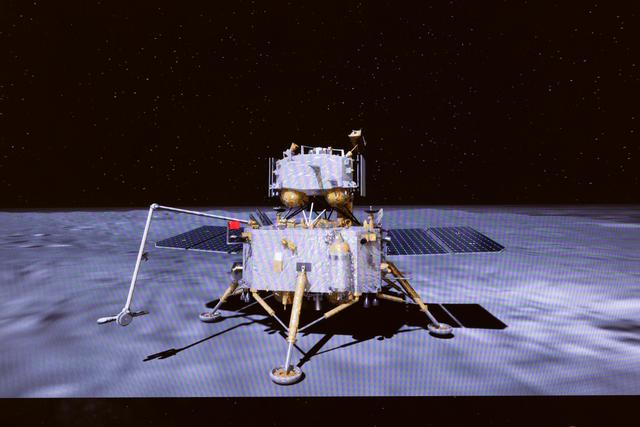

王宇贤:积极投身空间科学事业

国家空间科学中心的历史可以追溯至1958年的中国科学院“581”组,它是中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的摇篮。“东方红一号”的成功发射离不开赵九章先生的高瞻远瞩和艰苦奋斗。赵九章先生是我国人造卫星事业的倡导者和奠基人之一,他在几十年的科研生涯中为我国培养了大批人才。空间物理界的刘振兴院士和胡友秋教授都是赵先生的学生,而王赤院士又是胡友秋教授的学生。王赤院士在国外留学多年,后毅然回国加入国家空间科学中心,在赵先生开拓的道路上接力前行,传承并发扬赵先生的家国情怀和自强不息的精神,一直致力于推动我国空间科学事业发展。

王赤院士经常教导我们,从事空间科学事业,首先需要有探索宇宙、探索未知的好奇心,有投身于空间科学事业的理想与信念,还要脚踏实地,具备良好的数理基础,储备扎实的专业知识。>>详情

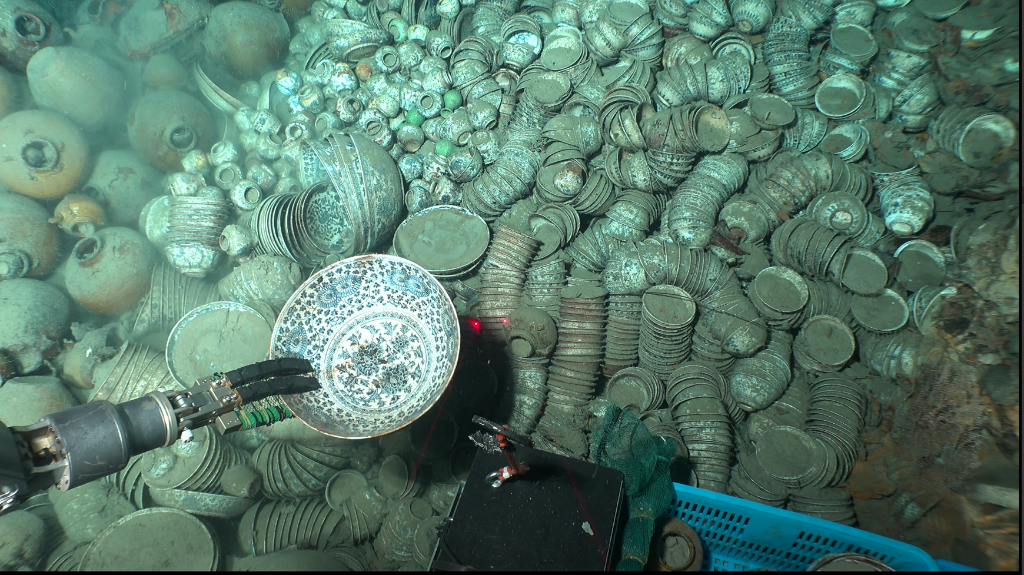

丁苗:持之以恒解析鱼类遗传育种密码

桂建芳院士和李熙银老师支持并为我提供学习生物信息学的机会。经过努力,我们顺利完成了单条染色体基因组解析,从而确定鱼类全雌性群体中少量雄性个体的产生,正与我们定位和解析的额外微小染色体有关。这是领先国际同行的研究结果。

我从桂建芳院士身上学到的重要一点是,做科研需要持之以恒、不断进取、执着拓新、勇于攻坚。为了获得我国鲫鱼种质资源第一手资料和活体资源,桂建芳院士曾亲自带领团队在全国大江、大河、大湖的50多个样点调研,行程几万里,取样近5000尾,细致全面地记录了样本信息。>>详情

刘春雨:当好水利信息化应用研究“小兵”

担任科研助理的工作经历极大开阔了我的眼界,让我在解决科研难题时能够运用更多元化的方法。比如,我们团队基于软件工程思维打造了AI计算机视觉视联网平台,不仅成功将我们的研究成果产业化,而且极大提高了水利巡检工作的效率和质量,让水利巡检工作实现由人工巡检向人机联合巡检转变,还将事后处理转变为事中和事前处理。基于这一成功经验,我们团队持续迭代研发了应用于水利视频分析场景的边缘计算终端和水面无人清扫船,与视联网平台一起形成视频监控+视联网平台+无人割草清漂船查扫一体化水面漂浮物清理/水草切割应用平台。

展望未来,我将传承和弘扬科学家精神,担当新时代科技工作者的使命,不断学习新知识、掌握新技能,努力在水利信息化领域取得更多创新成果。>>详情

李泽:为“一带一路”“诊断”气候与环境变化

2020年10月底,“一带一路”气候与环境观测网项目在新疆的最后一个观测站——若羌站投入建设。黄建平院士带领团队出席若羌站建成的揭牌仪式。在路途中吃饭休息的间隙,黄建平院士想到了一些需要讨论的问题,黄忠伟教授和闭建荣教授当即放下筷子,从背包里拿出笔记本准备记录,可他们碗里的面条分明还没有吃几口。当时的场景让我深受感动。

受黄建平院士和各位教授、同事的熏陶,我更深刻地理解了科学家精神。这对我的工作和人生道路都产生了深远影响。我们应该以传承弘扬科学家精神为己任,勇于担当新时代科技工作者使命,为推动国家实现高水平科技自立自强贡献力量。>>详情