科技日报记者 都芃

6月,南海,波光粼粼的海面上,一座“钢铁巨兽”熠熠生辉。这是我国自主研发的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”。不久前,“深海一号”累计产气超过80亿立方米,生产凝析油超过80万立方米,为我国能源安全保驾护航。

这是科技创新服务国家重大需求的一个缩影。

2016年全国科技创新大会以来,广大科技工作者以只争朝夕的精神,面向国家重大需求,加快推动高水平科技自立自强。一批关键核心技术取得突破,一批自主创新成果竞相涌现,为我国高质量发展添底气、增动力。

世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中,我国排名已从2012年的第34位快速上升到2023年的第12位,进入创新型国家行列。我国科技事业迎来历史性、整体性、格局性变化。科技创新已成为满足国家重大需求、驱动高质量发展的核心要素。

补短板——

关键核心技术突破为发展添底气

关键核心技术是国之重器,对推动我国经济社会高质量发展、保障国家安全具有重要意义。面对阻碍发展的科技瓶颈、显著短板,我国科技工作者奋起直追,在关键核心技术领域取得一系列突破性成果。

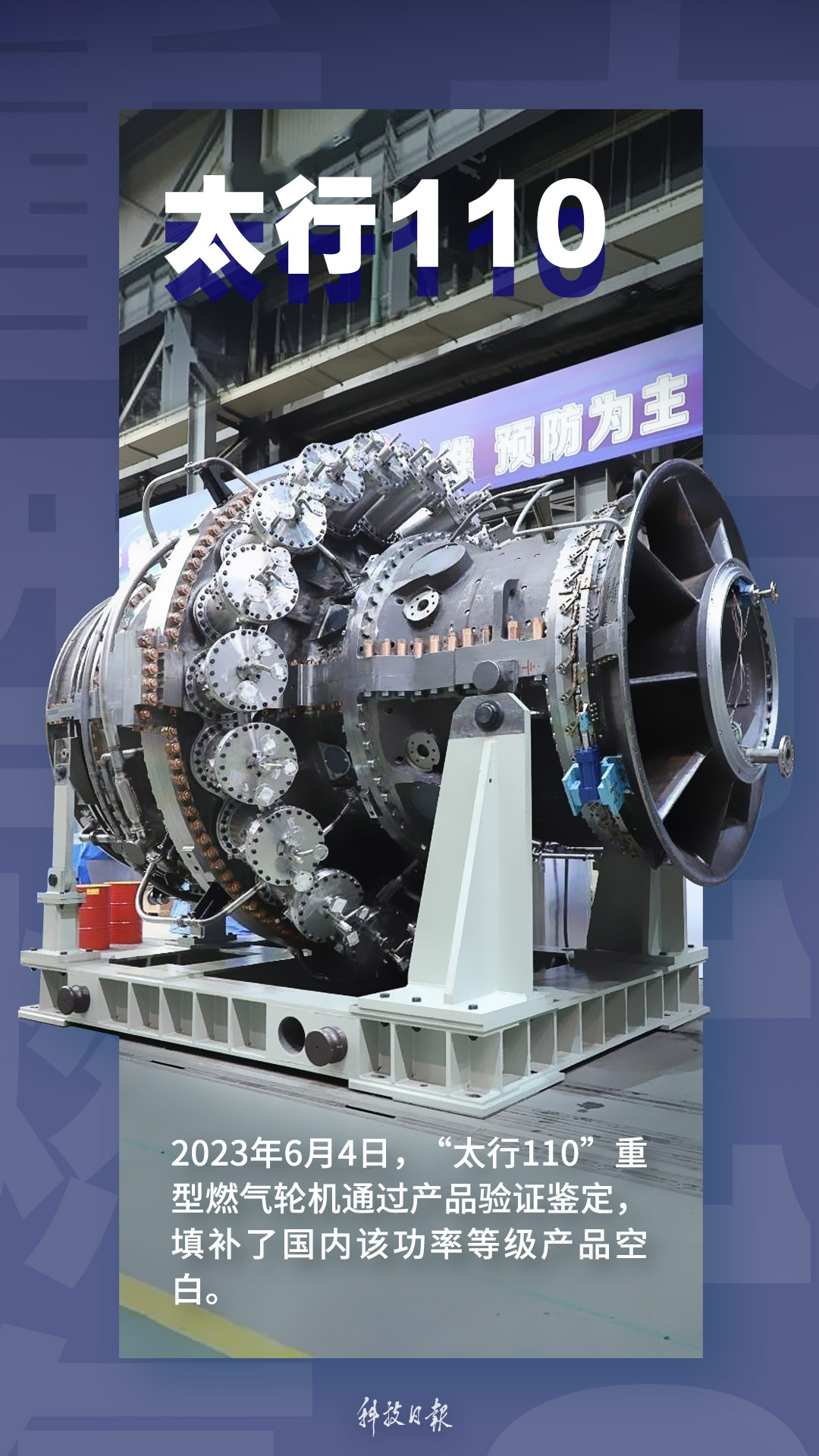

功率达百兆瓦级的重型燃气轮机是能源领域的尖端装备。2023年6月,我国首个具有完全自主知识产权、设计功率为110兆瓦的国产“太行110”重型燃气轮机通过产品验证鉴定,一举跨过百兆瓦门槛,对实现“双碳”目标、保障国家能源安全具有重大战略意义。

近年来,立足能源、交通、航天等领域对重大装备的需求,我国在石化装备、冶金装备、锻压装备、工程装备等方面取得突破性成果,填补多项应用空白。

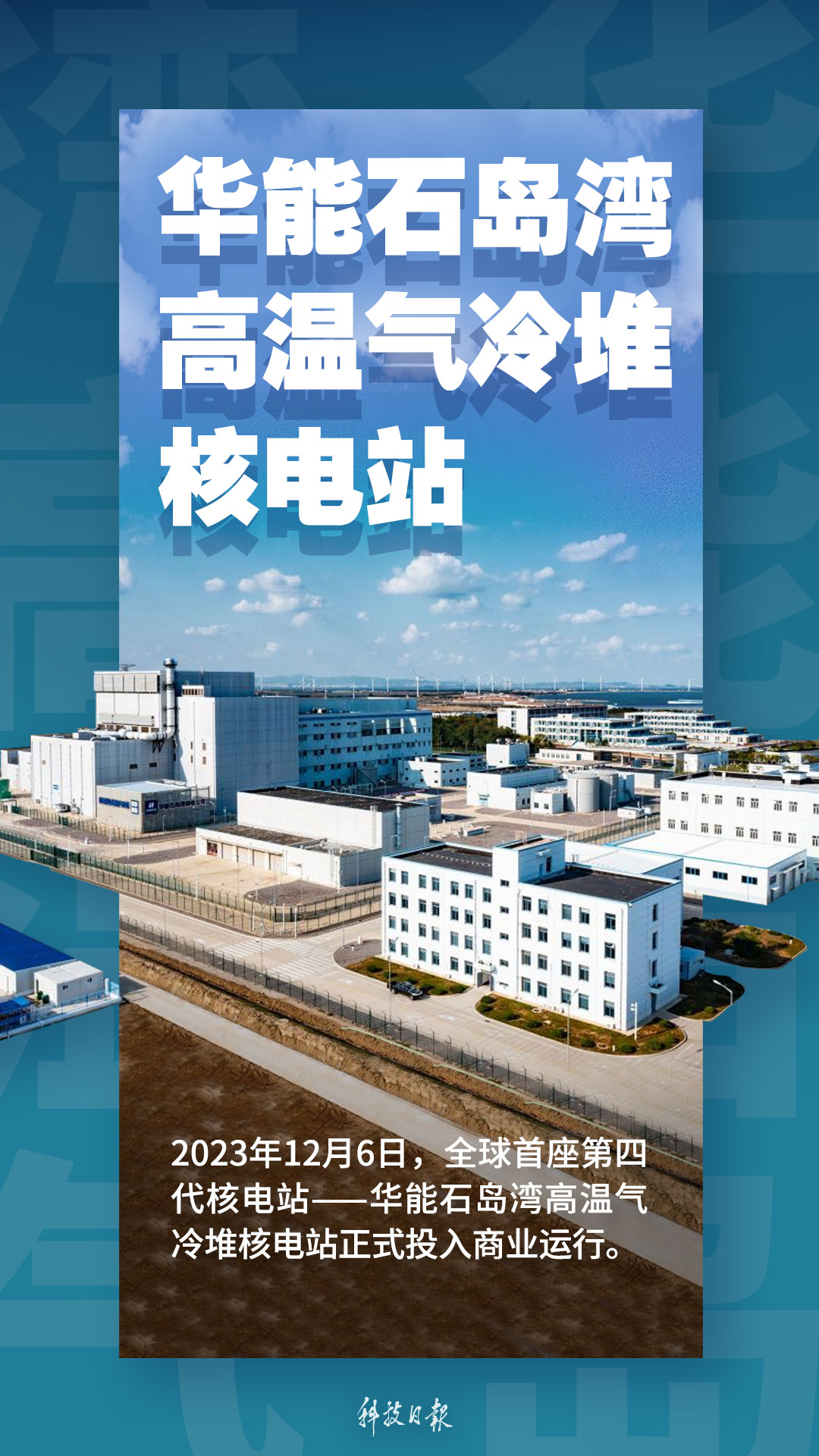

山东荣成石岛湾海边,矗立着我国具有完全自主知识产权的全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程。2023年底,该核电站正式转入商业运行,标志着我国在先进核电技术领域实现了从跟跑、并跑到领跑世界的跨越。

2200多台(套)首台套设备,600多台(套)创新型设备,设备国产化率达93.4%……通过示范工程,我国增强了在先进核能技术研发和核心装备制造领域的自主创新能力。

重大创新突破离不开基础平台支撑。

2023年5月,国家超级计算济南中心构建的验证性计算集群以绝对优势,登顶全球IO500榜单。中国超算走出了一条从受制于人到世界一流的“逆袭”之路。

2023年,我国全社会研发经费超过3.3万亿元,是2012年的3.2倍,研发投入强度达到2.64%,超过了欧盟国家平均水平。

稳定的科技创新投入,正在获得丰厚回报。

生产储油平台“深海一号”稳定运营、国产大飞机C919成功商运、多款同位素产品打破国际垄断……通过在一系列关键核心技术领域补短板、破难题,我国科技事业面貌焕然一新,高质量发展步伐愈发稳健。

锻长板——

“中国创造”提质升级为发展增动力

迈向科技强国,推动高质量发展,既需补齐短板,也要锻造长板。以科技创新增强发展优势,是大势所趋,也是发展的迫切要求。

近年来,围绕发展目标,广大科技工作者步履不停、大胆创新,在基础设施建设、数字化升级等领域持续发力,“中国创造”不断提质升级,形成了具有中国特色的竞争优势。

中车长春轨道客车股份有限公司的焊接车间里,一排排机械手正在焊接CR450动车组转向架,首列CR450动车组样车将于年内下线。

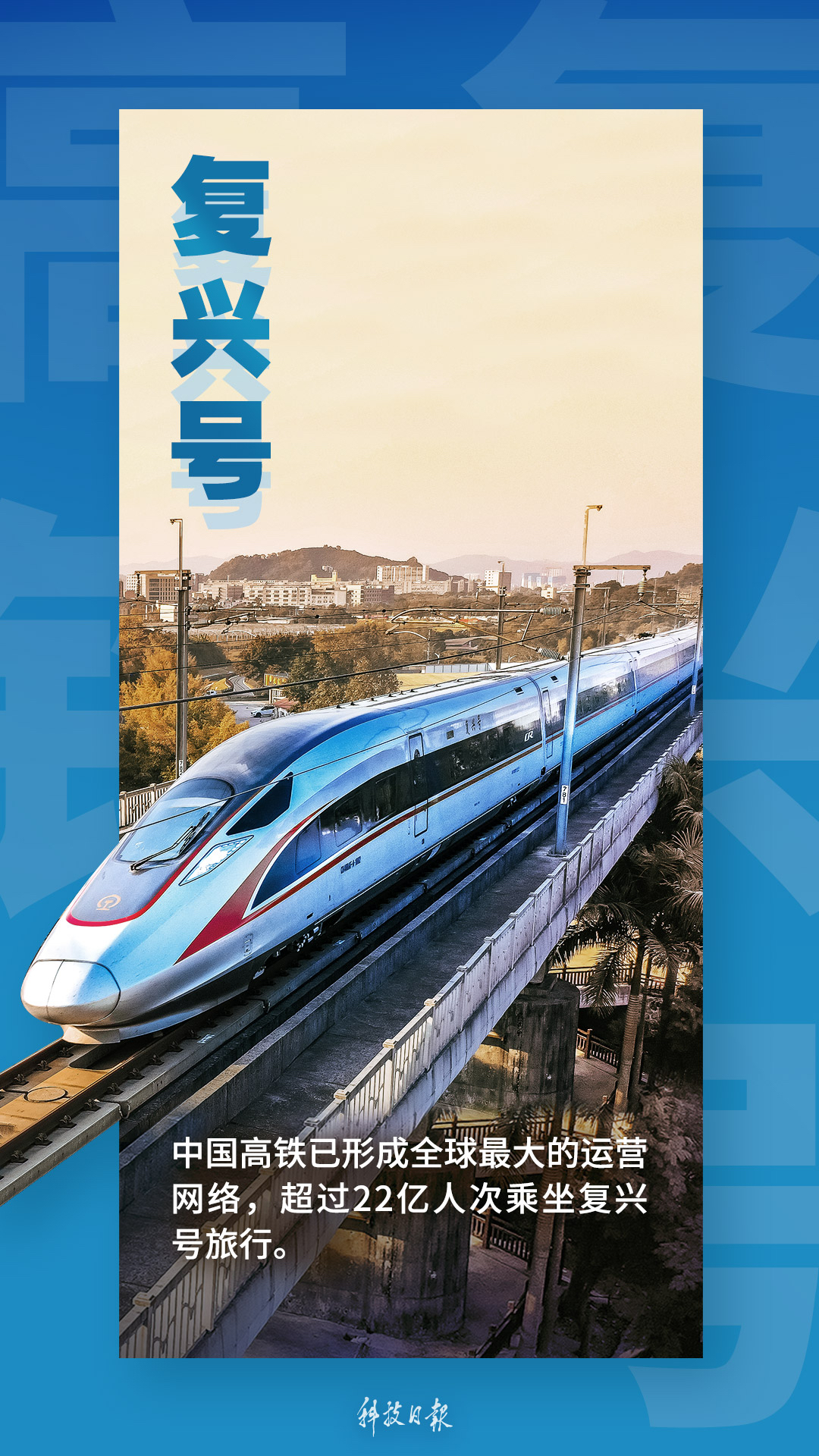

CR450即为具有时速450公里的试验速度和时速400公里的商业运营速度的高速动车组列车。从时速200公里、350公里到未来的400公里,中国高铁跑出发展“加速度”。

逆水行舟,不进则退。在日趋激烈的竞争环境下,科技创新的脚步不曾停止。

我国自主研发的煤矿掘支运一体化快速掘进系统,曾创下大断面单巷掘进月进尺3088米的世界纪录。如今,借助5G、大数据、超宽带、云计算等新技术,升级后的系统突破了超大断面快掘截割瓶颈,将煤矿掘进设备自动化、智能化水平推向新高度。

迈向高质量发展,基础设施建设用创新夯实根基。

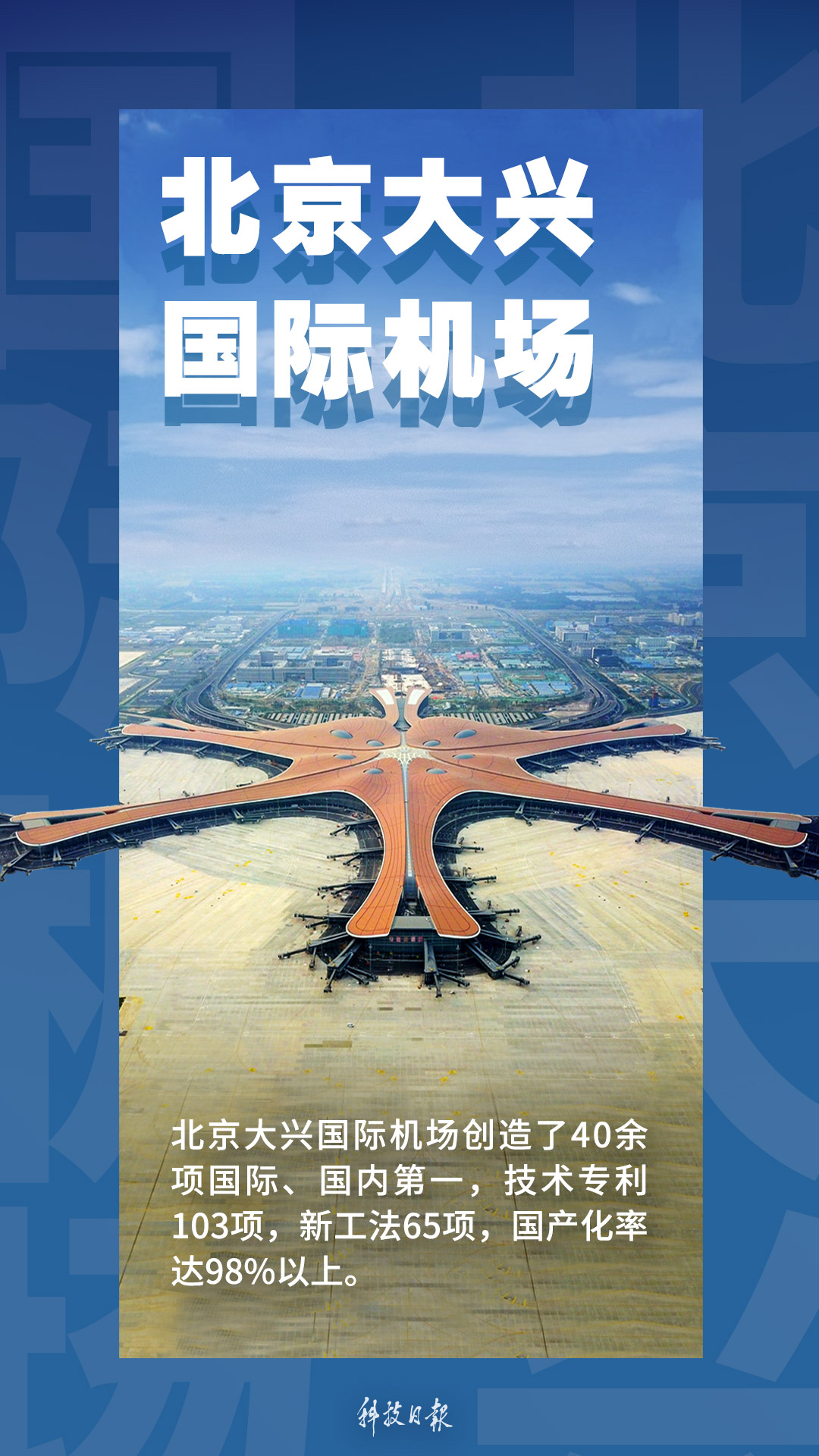

40多项国际、国内第一,103项技术专利,65项新工法,工程验收一次合格率100%,13项关键建设指标全部达到世界一流……2019年,被誉为建筑工程奇迹的北京大兴国际机场建成投运。高水平创新、高质量建设,在基础设施建设领域,中国工程迈向新高度。

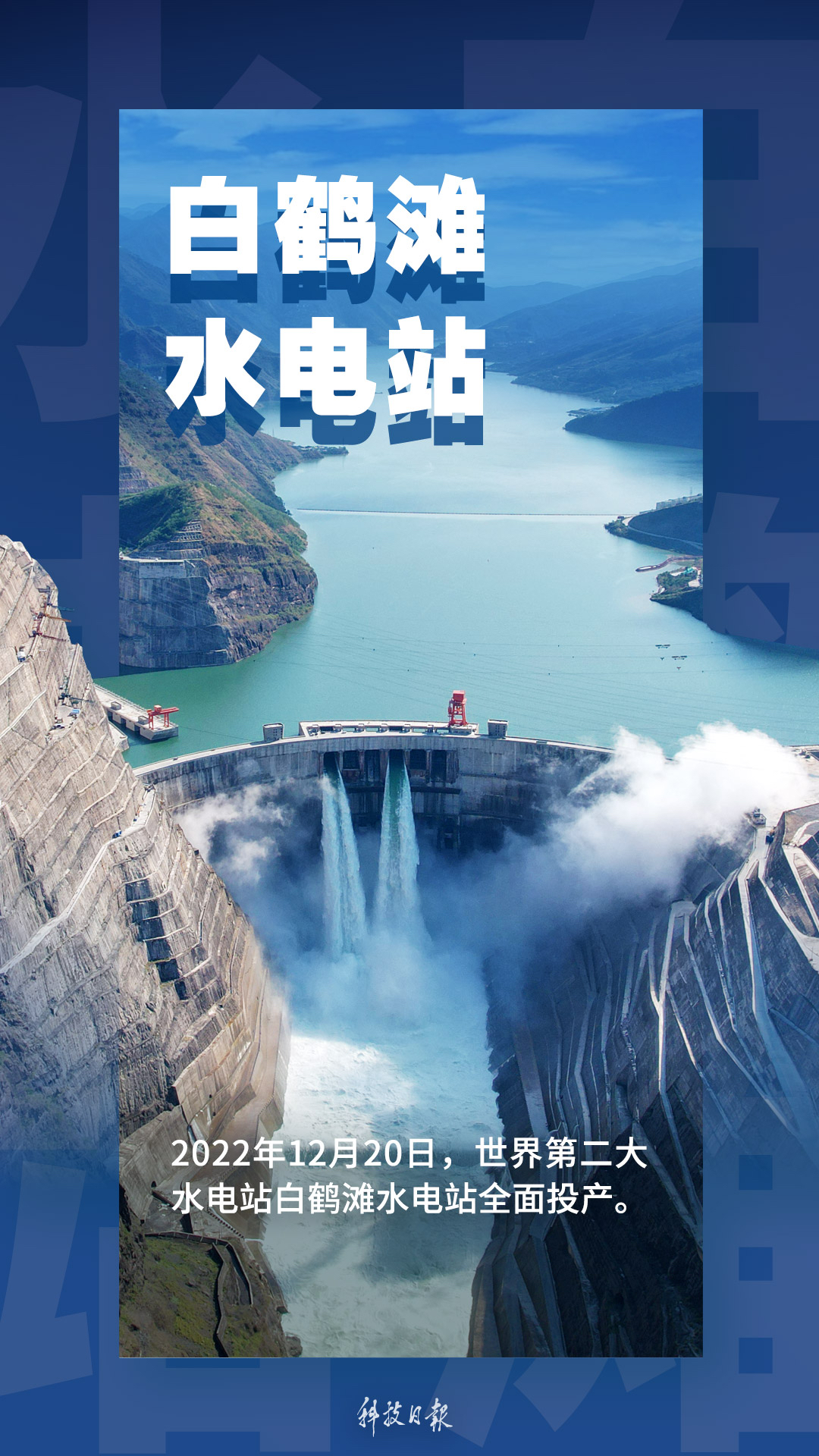

雄厚的创新实力转化为了澎湃的发展动力。白鹤滩水电站全部机组投产发电、全球最大16兆瓦海上风电机组并网、多型号盾构机屡破世界纪录……面对新一轮科技革命和产业革命加速迸发,科技创新已成为我国发展中的最大增量、最强动力,中国创新优势正在加速形成。

探前沿——

前瞻布局未来产业为发展铺好路

风物长宜放眼量。面对百年未有之大变局加速演进,我国正以前瞻的目光、广阔的视野在科技发展前沿不断探索,为未来发展蓄势储能。

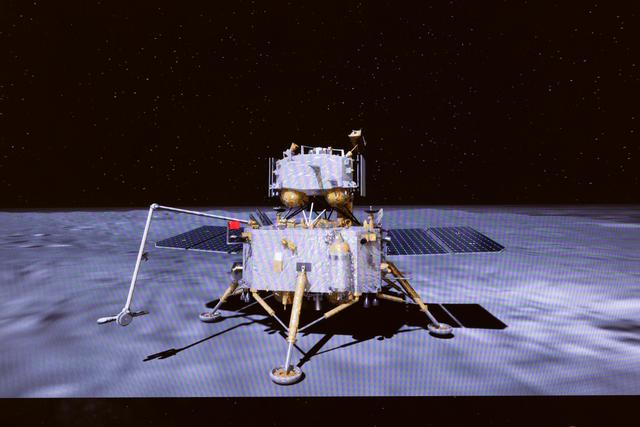

北京时间6月4日清晨,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞。我国完成了人类航天史上首次月背采样。

今年是中国探月工程正式立项20周年。从嫦娥一号拍摄全月球影像图、嫦娥四号实现人类首次月球背面软着陆,到嫦娥五号带着月壤胜利归来,再到嫦娥六号成功实现月背“挖宝”。20年来,中国探月工程不断刷新人类月球探测纪录。

2022年底,随着神舟十五号航天员乘组顺利进驻中国空间站,与神舟十四号航天员乘组实现首次“太空会师”,中国空间站从此开启长期有人驻留模式,中国人在太空中有了另一个“家”。

中国航天事业绝不是竞争“游戏”。从飞驰的汽车,到厨房的电器,航天科技成果正越来越多满足产业发展、民生改善、科学研究等领域的重大需求,也为科学家探索前沿科技,布局未来发展提供了得天独厚的太空平台。

抬头仰望星空,低头脚踏实地。对地球认知的深化,正不断满足我国加强环境保护和资源开发利用的重大需求。

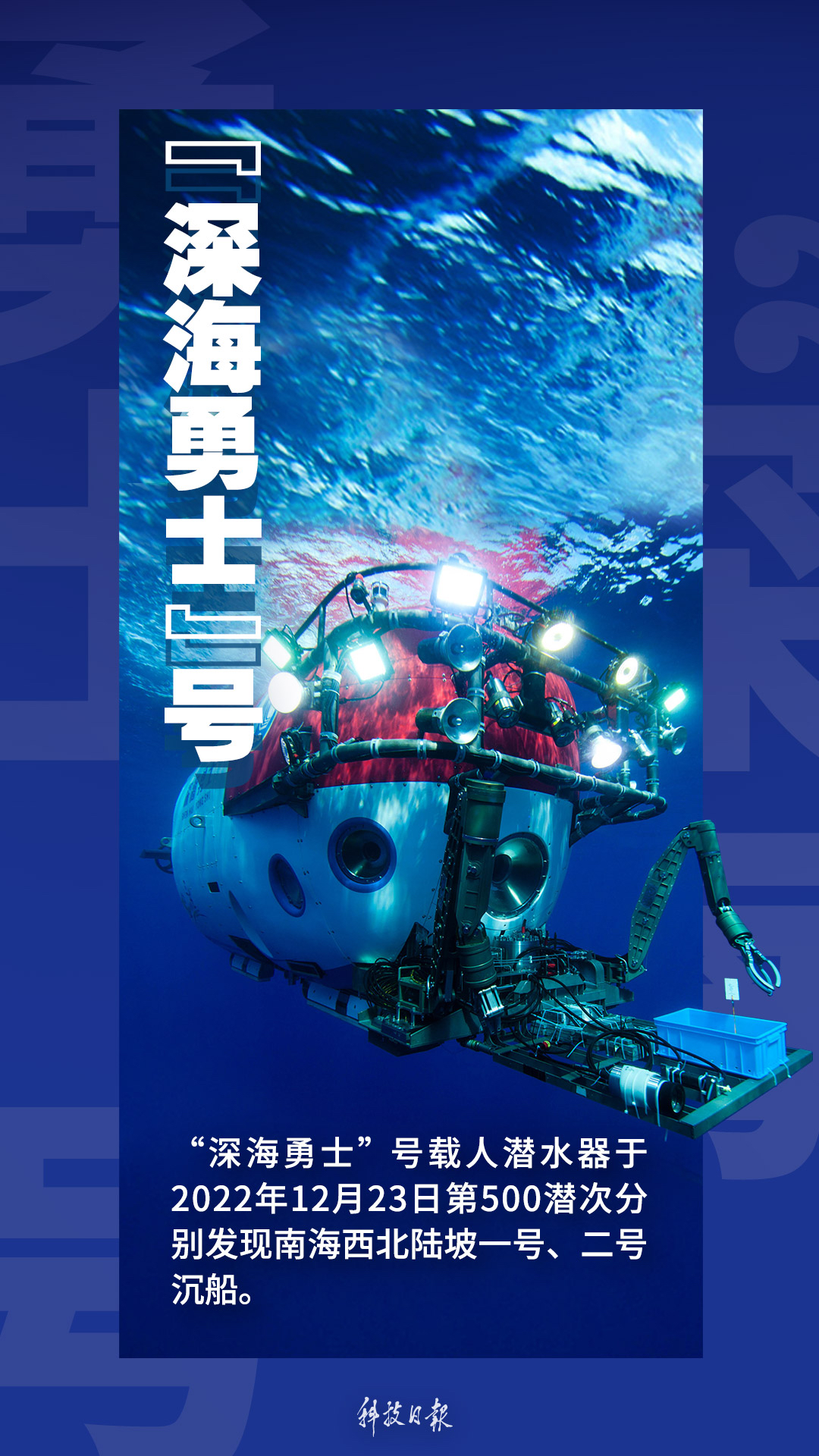

2020年,“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟10909米深度成功坐底,创造了中国载人深潜纪录。近3年来,全球一半以上的载人深潜任务由包括“蛟龙”号和“深海勇士”号在内的中国载人潜水器完成。下潜获得的大量宝贵深海数据和样品,极大地满足了我国认识海洋、开展海洋资源保护开发的重大战略需求。

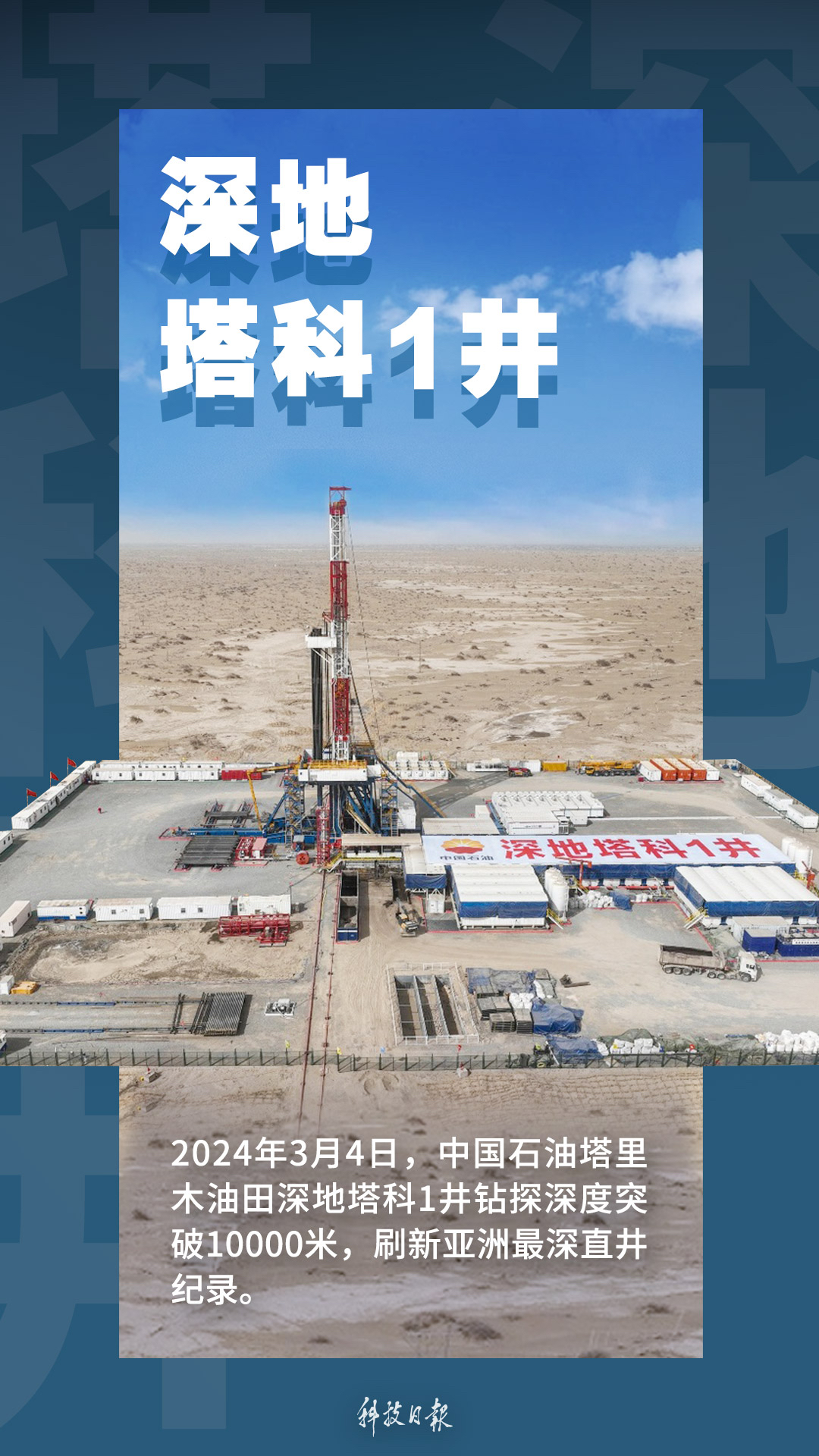

在塔克拉玛干沙漠腹地,我国首口设计井深超万米的科学探索井钻探深度已突破10000米,成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井,标志着我国已自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈。

向深空、深海、深地不断挺进的中国科技,创造的不只是新纪录,更是中国的崭新未来。在探索未知前沿、满足未来需求的道路上,中国科技永不止步。

(海报制作:李俊霞 杨凯 李梦一 孙莹 原图来源:新华社、中国载人航天官方网站、中国海油、中国石油、视觉中国)