新华社记者 刘美子 贾稀荃

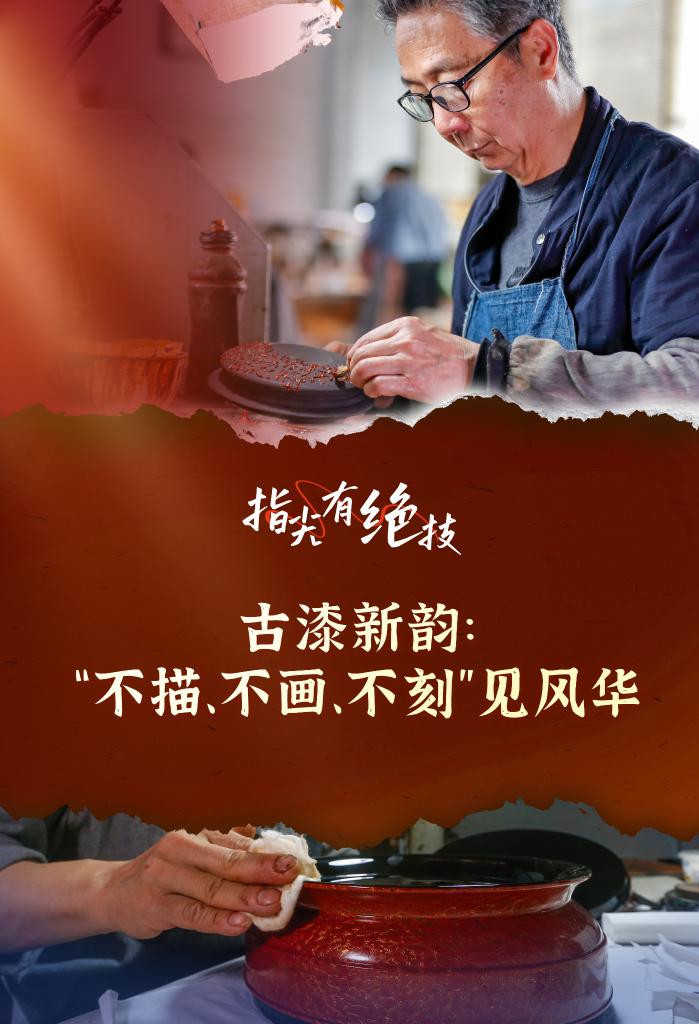

不描、不刻、不画,却将变幻的纹理深藏于大漆之中,打埝、刷漆、打磨、抛光,以极致的工艺让古老漆器焕发荣光。

走进位于安徽省黄山市屯溪区黎阳老街内的甘而可漆艺工作室,中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产“徽州漆器髹饰技艺”代表性传承人甘而可正在工坊内为一件漆盒打埝。

布满刻痕和点漆的木桌上,工具、颜料碟一字排开,漆盒的胎体在他手中灵活翻转,稠漆在漆面上堆叠出高低不同、疏密不同的点状。

“做犀皮漆的关键在打好埝,以金箔入漆,在胎体表面打埝形成变幻莫测、独一无二的纹理,每一件都不可复制。”这位69岁的老工匠眼中,打埝或许是制作漆器中最为浪漫的工序,工匠凭借对艺术的审美和理解,让漆器的纹理生发着无限可能。

6月6日,在安徽省黄山市屯溪区黎阳老街甘而可漆艺工作室,国家级非遗传承人甘而可正在调制漆色。新华社发(施亚磊摄)

中国是漆器的发源地,漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)距今已有一千多年的历史,凝聚着中华传统工艺的高超智慧,犀皮漆因其肌理与犀牛肚脐的花纹相似而得名,曾被明代书画家董其昌誉为“漆器之首”。

工坊内,十余名匠人坐在操作台前,静心细致地进行着制胎、批灰、裱布、髹漆、打磨等工序。“徽州传统髹饰技艺犀皮漆制作工艺讲究‘指尖’功夫,一件漆器要经历多道繁杂工序,有时需要耗费一年才能完成。”甘而可告诉记者。

徽州匠师黄成所著的《髹饰录》是我国现存唯一的古代漆工技术专著,书中“文有片云、圆花、松鳞诸斑。近有红面者,以光滑为美……”短短20个字对犀皮漆的描述,打开了甘而可复兴犀皮漆的灵感之门。

早年间在屯溪漆器工艺厂工作时,甘而可就开始尝试着手对徽州传统漆器重要工艺品种的恢复。1999年,为了做“最好的漆器”,当时经商的甘而可关掉了收入颇丰的古董店,投身到传统漆艺的研究中。

他用两年时间制作了一套六方漆砂砚,并为其中一方“仿宋德寿殿犀纹漆砂砚”配制犀皮漆砚盒。然而,本该天然灵动的纹理并没有在砚盒上出现,红、黄、黑三色相叠的传统犀皮漆纹样整齐单调,于是,这件砚盒成了甘而可研究犀皮漆工艺的起点。

绚丽的红金斑犀皮漆六方大瓶、精致的绿金斑犀皮漆菱花盒、古雅的鹿角砂香炉……工作室展厅里陈列着漆器作品件件光润似玉,形体线条曲直有度,纹理如行云流水般灵动。

做平面形制时,要像玻璃一样平整;器物的盖和底的子口要开合自如,盒盖无须外力压迫,六七秒间就能缓缓落下;放大镜下,指甲盖大小的区域足足有40道纹理,令人惊叹,而这并非描画之功……

“让人过目不忘的漆器作品,不仅要做工要精美,还要打破定式。”对于每一件漆器的线条比例、曲直方圆,甘而可的要求几近苛刻。

突破传统交织律动的丰富纹理是犀皮漆作品的核心价值所在,这其实是由隐藏在漆面之下的多道色漆凹凸打底磨平而成。由于关于犀皮漆的文献与实物资料极为稀少,甘而可只能从古籍的只言片语中开始艰难探索。

“古代的犀皮漆作品,其调入漆中的色料一般限于银朱、石黄、赭石等矿物色,色泽凝厚,比较沉闷。”为了让漆面色光泽熠动、气韵生动,甘而可在漆中加入金箔等贵金属,借助金属的折光性,在漆面描摹出自然律动、流淌奔放的纹理。2004年,第一件色泽华美、肌理丰富的绿色金斑犀皮漆小圆盒作品诞生了。

多年来,甘而可恪守徽派传统漆艺古法原则,以探寻精、雅为创新点,将犀皮漆、推光漆、漆砂砚等传统漆工艺不断推向新高度。2008年,“徽州漆器髹饰技艺”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

2011年1月,甘而可创作的《红金斑犀皮漆大圆盒》作品被故宫博物院收藏。在发表收藏感言时,甘而可说:“从今天起,我给自己的艺术生涯画个‘0’,从‘0’再起步……”

又是一个十年,甘而可独立研发漆器髹饰技艺、材料处理技艺十余种,他的作品被中国国家博物馆、大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等收藏。

6月6日,在安徽省黄山市屯溪区黎阳老街,国家级非遗传承人甘而可正在髹漆。新华社发(施亚磊摄)

国工守累世。多年来,他通过担任中国艺术研究院硕士生导师,到中央美院、清华美院、天津美院等院校授课,让越来越多青年人走近漆器工艺。

如今,古老的非遗正在跨界、融合、创新的浪潮中,探索着新时代传承发展的方向,令甘而可感到欣慰的是,越来越多青年人将犀皮漆工艺品种类拓展至首饰、茶具、箱具等,在纹理技法上不断创新,“引入活水,走向大众,这正是我心之所往。”