科技日报记者 张晔 通讯员 吴其

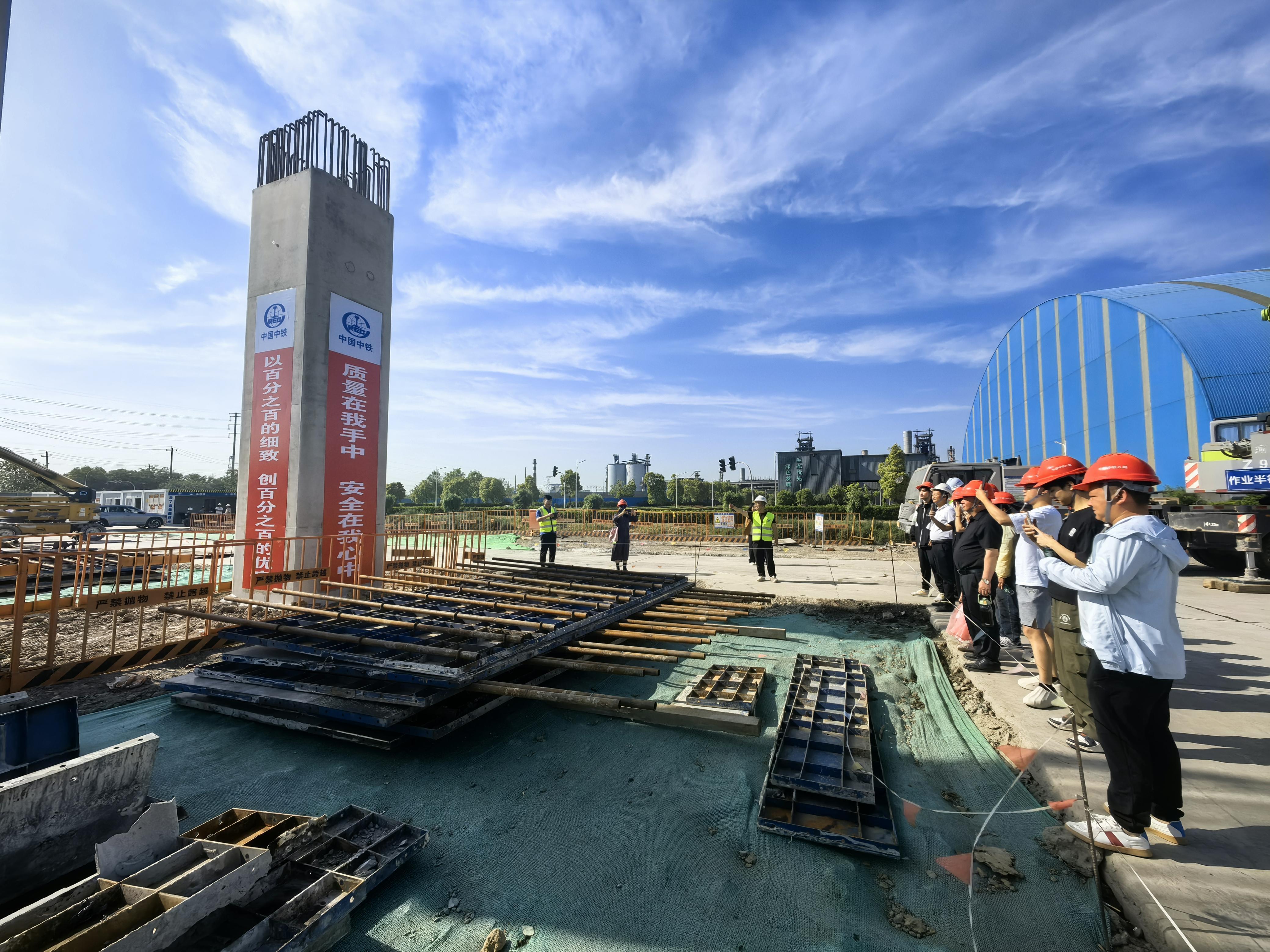

4月20日,在第56个世界地球日到来之际,江苏省无锡市一处建筑工地打开大门,为市民科普低碳施工的技术成果。

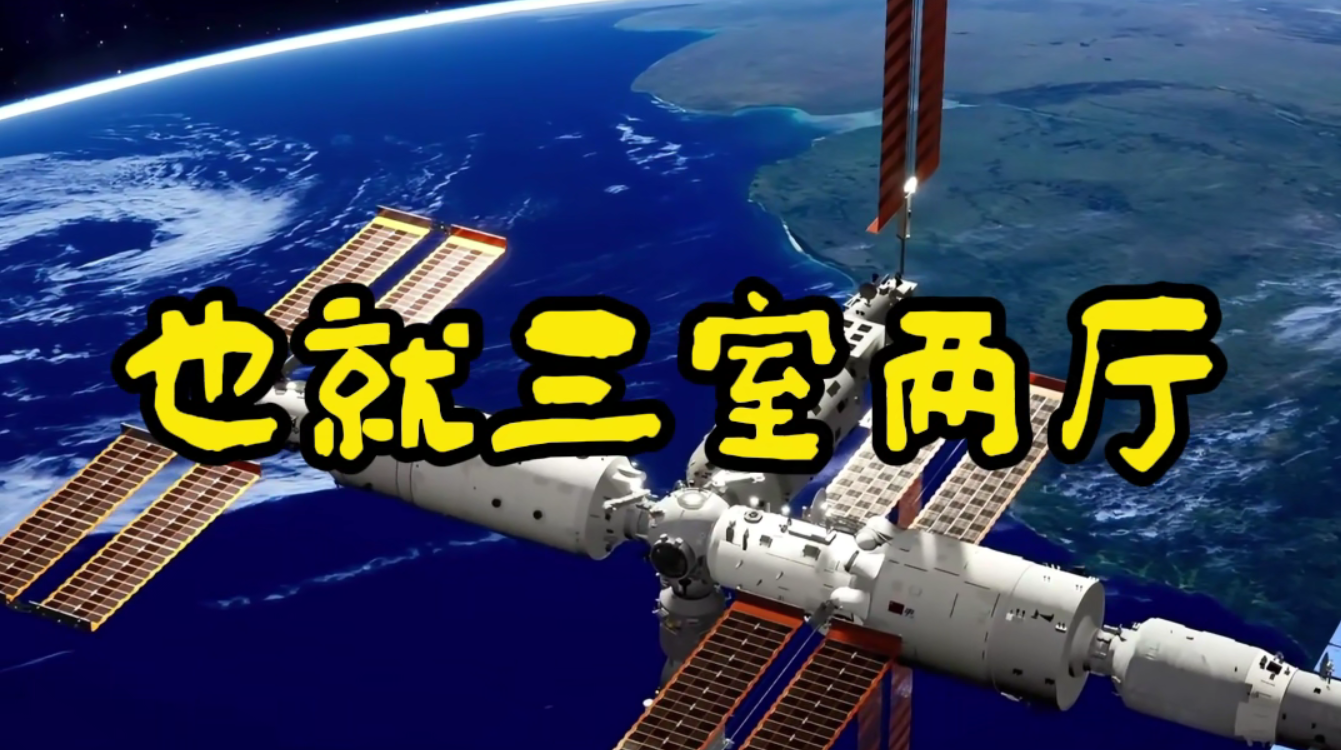

“这是桥梁的墩柱,就好比大桥的‘腿’,我们脚下是用于墩柱施工使用的一体化梯笼和外架平台。与其他建筑工地不同,这些外立面平台均由模块化组成,就像积木一样,可以根据生产需求自行组合,这比传统的脚手架减少了25%的钢材损耗,既环保又高效。”施工方中铁八局政和大道项目技术员介绍说。

“以往我们面对的都是业内各单位,这次向普通公众敞开大门,既是对项目施工水准的检验,也增进了企业和社会间的沟通。”活动现场,杨智强正向前来参观的周边居民介绍工程建设中应用的节能减排技术、绿色施工工艺与资源循环利用成果。

走进施工现场,没有机械尾气产生的烟尘滚滚与尘土飞扬,一排排墩身从地下拔地而起初具雏形,标准化、智能化的建设场景令参观居民纷纷驻足拍照。杨智强说:“这是自动扬尘监测系统,它可与围挡喷淋装置智能联动,当现场PM2.5、PM10值超标时,系统会自动触发喷淋,让尘埃‘落地’,由此实现动态管控。”不仅在围挡内做好环保落实,项目部还对工地出入口全自动洗车装置做了升级,经沉淀过滤后的污水可用于二次冲洗车辆、道路洒水抑制扬尘,通过循环使用,每年现场节约施工用水达2000吨。

从施工角度出发,做到低碳并不是一件易事。自进场以来,中铁八局政和大道项目团队坚持将“零碳”理念融入施工细节,针对传统施工中存在的高能耗、高污染点,引入多项环保举措,通过机械化+智能化+绿色化联动,项目建设开足了马力。

据该项目负责人江勇解释,项目部的减碳思路从“换”与“减”出发,例如施工废料经分类处理后,混凝土块、砖石等硬质废弃物被破碎制成施工便道,钢筋边角料回炉重造为安全护栏,木材余料加工成临时设施模板,综合利用率达60%以上;工地临时设施均采用可周转材料搭建,项目结束后70%的构件可重复利用。此外,工地生活区引入太阳能室外照明灯,每年可节约用电约1.2万度。

“确实和想象中的工地不太一样,以前总担心附近有工地生产会影响生活,今天看到有这么多科技环保措施做保障,心里踏实多了!”参与活动的周边居民张女士感慨道。作为无锡市惠山区重点工程,当前该项目桥梁下部结构施工正在火热推进,谈起后续施工计划,江勇表示,未来项目部还将积极应用AI技术在资源配置方面助力,进一步实现项目建设减碳目标。

(受访者供图)