近日,中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁表示,正在研制的“嫦娥八号”有一个重大任务,就是研究如何在月球上盖房子。他还透露,我国已研制出世界上第一台“月壤打砖机器”。这些成果使大众又一次对月球基建畅想焕发了热情和憧憬。

那么,航天员和机器人想登上月球搞基建,需要解决哪些难题呢?半个多世纪以来积累的各国探月经验表明,月球的岩土地质条件与地球存在一定的相似之处,但在地球上搞基建的经验显然不能完全照搬到月球上。

有研究指出,月球地下熔岩管将是未来月球基地的理想选址,有望为航天员和设备提供必要的防护,抵御宇宙辐射和微流星体的威胁,甚至有可能保存着古老生命遗迹。

当前,人类对月球地下熔岩管了解不多,有必要开展大规模勘探活动,比如出动配备三维成像装置和导航系统的机器人,详细测绘其入口和内部环境。接下来,航天员和机器人需要合理规划利用、改造天然地形,适当“挖洞”,还要选择合适材料填补“缝隙”,完善空间利用率和增压气密性。

不过,地下基地更适合人类在月球生活的早期阶段,而生理构造和精神需求决定,人类始终向往生活在可见天日的建筑内。这就要求在月表修建房屋,必然会大量使用“月壤砖”。

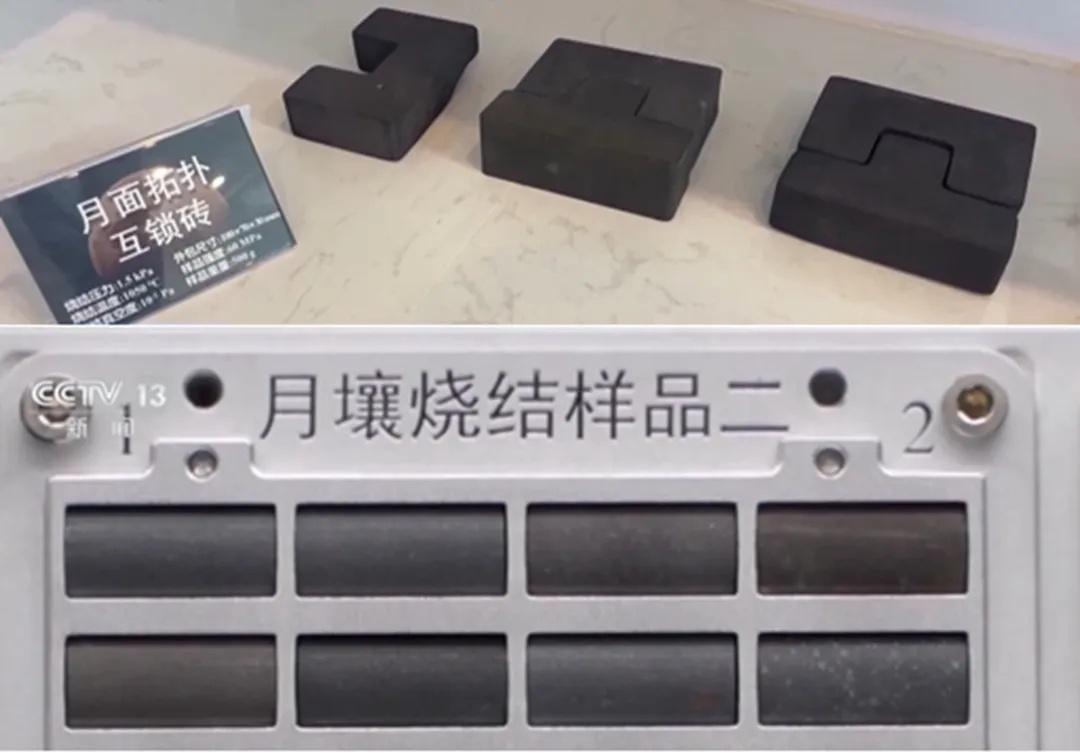

事实上,能否通过烧制、粘合等方式获得大量合格的“月壤砖”,暂时仍是未知数,科研人员需要从多方面开展深入研究。

一方面,月壤相关研究不时出现新成果,也意味着,科研人员对月壤结构成分乃至月球环境的认知仍有待深化。而目前“月壤砖”样品主要诞生于近地轨道空间站或地面模拟月球实验室,未来更多实验、试制工作有必要在月球表面开展。

另一方面,烧制“月壤砖”必须解决持续供能问题。粘合“月壤砖”需要通过反复尝试确定复杂的配方成分,加上必不可少的“月壤砖”有效寿命检测,同样离不开长期月面实验。

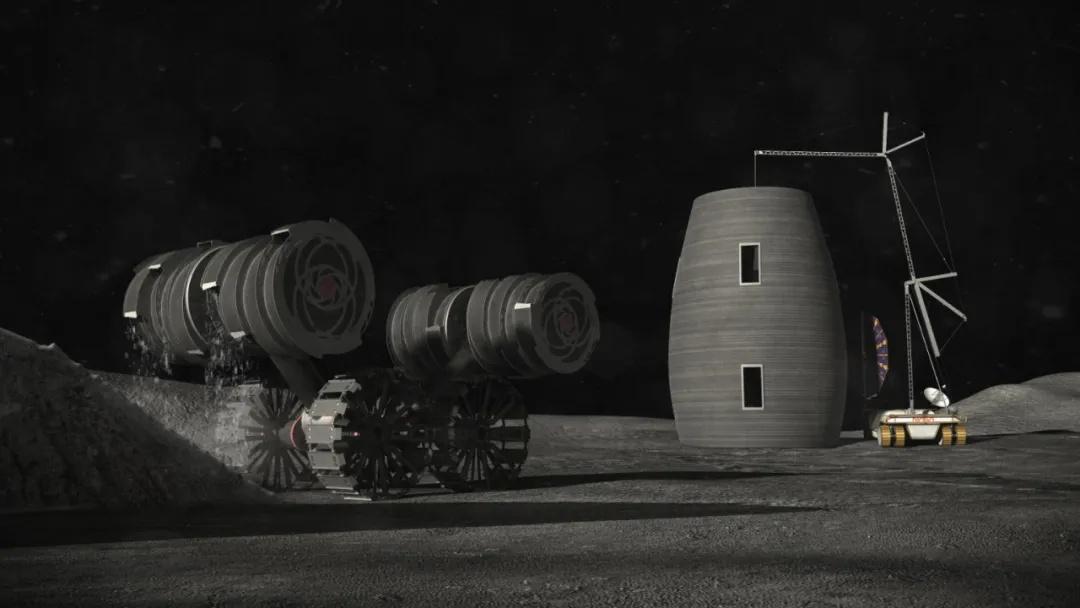

成功制取合格的“月壤砖”后,怎样确保其大量供应月球基建工程呢?答案是发展月球建筑工厂。

但是,出于成本和技术难度考虑,最强大的运载火箭也不可能一次性将完整的建筑工业体系和大量建筑物资投送到月球表面。换句话说,航天员、机器人和各种必要的物资、设备初期不得不通过多次发射任务前往月球,还要将一些科研生产成果送回地球,那么地月空间运输成本就成了不容忽视的问题。

未来,往返于地月空间的载人/货运火箭有必要借助重复使用设计、材料和结构技术革新等,降低综合成本,使包括月球基建在内的探月任务与航天产业形成良性循环,成为负担得起的可持续性活动。

解决运输成本问题后,航天员、机器人和各种设备将批量抵达月球,兴建工厂就此提上日程。这无疑是庞大的工程,涉及导航定位、完善通信、工厂选址勘探、精准安装机器、维持能源供应、修筑月面道路等,由人工智能支持的各种机器人更有可能担当主力。

值得注意的是,为了减小地月空间运输负担,至少早期在月球上使用的机器设备应当追求轻便实用。等到月球工业体系初具雏形后,生产能力更强的重型机器设备更有希望在月球上迎来“用武之地”。

在此过程中,月球表面能源供应问题有可能会困扰科研人员和建设者。如果暂不考虑实用化仍相当遥远的核聚变反应堆,预计解决月表供能问题主要会通过两种方式:小型核裂变反应堆和太阳能。

小型核裂变反应堆是近年来国际研究重点,具备功率大、储能高、重量轻、体积小等优势,运行基本上不依赖外部环境。借助人工智能技术,小型核裂变反应堆有望在月球上自动调试、监测和排故,灵活地供电调峰,理论上可以在无人干预下至少运行数年,克服散热、热电转换效率、安全性等挑战。

由于月球没有大气层,月昼期间光照条件出色。多国科研机构和商业航天提出了建设新概念月面光电转换装置,通过大范围汇集、聚焦阳光,开展高效的发电、加热、材料烧结等工作,还设想利用月壤制作光伏板、反射镜、特殊线缆等,降低能源供应成本。

当然,月球基建材料可以原位利用月壤中的哪些元素,实现大规模制取;需要怎样巧妙调整建筑设计,确保适应月球环境;月球蕴藏的各种资源是否具备足够大的开采价值,进而使月球基建工作有利可图、可持续发展……这些问题要通过更多月球科考、勘探任务逐步解答。

为了尽快解答这些问题,航天科研人员有必要大胆创新,广泛借鉴更多行业领域的技术成果,研制更高效的智能探测器,早日解开更多月球之谜,还要努力降低地月空间运输成本,提高探月任务的频次和效益。

与此同时,国际社会应该打破隔阂,合作筹建月球轨道空间实验室、月面科研站等,发挥各方之长,促使月球基建乃至地月空间资源开发收获更大成果。