新华社记者 魏梦佳

连日来,在北京举办的2025中关村论坛年会展览上,来自国内多家科技企业及机构的创新产品吸引了大批参观者驻足。其中,由中国自主研发的智能脑机系统“北脑一号”颇受关注。

北京芯智达神经技术有限公司业务发展总监李园正为人们介绍脑机接口产品及功能。展台视频中,一名因渐冻症导致言语障碍并在硬脑膜外植入“北脑一号”的患者正在电脑前训练,通过“意念”输出言语,之后“帮我找医生”几个汉字闪现于屏幕上。

据介绍,目前“北脑一号”已在北京三所重点医院完成三例人体植入手术,至今患者状态良好。“渐冻症导致言语障碍者在术后通过训练已能解码60多个中文常用字词,正逐步在脑机接口帮助下,重建中文交流能力。”李园说。

脑机接口设备可捕捉和解码大脑信号,让大脑与机器“对话”,再控制辅助设备做出动作。这项人机交互的前沿技术正展现出无限可能性,引领从基础研究到多产业融合的深刻变革。

在脑机接口创新发展与应用论坛上,来自脑科学研究机构、医院、高校、企业等多领域专家,围绕脑机接口技术发展及产业应用分享经验,讨论热切。

“脑机接口作为多学科交叉的前沿技术,已引起全球广泛关注,相关技术发展与产业应用进入快车道。”中国科技部相关负责人说,随着技术成熟发展,脑机接口发展从萌芽期进入关键阶段。

近年来,中国出台系列政策,加强脑机接口研发部署及产业布局。记者从论坛上获悉,目前中国已实现通过脑机接口辅助疾病诊断、实现高风险作业安全监测、促进运动康复以及帕金森、癫痫等脑疾病神经调控治疗等场景应用。

中国自主研制的可用于帕金森病等神经功能性疾病治疗的脑起搏器、脑电采集康复训练设备、脑电大模型……此次论坛上,脑机接口产业联盟发布的《2025脑机接口十大创新成果》展示了中国脑机接口技术产业化能力和巨大应用潜能。

今年1月,北京出台《加快北京市脑机接口创新发展行动方案(2025-2030年)》。据此方案,到2030年,北京脑机接口产业生态初步形成,技术创新体系逐渐完善,实现脑机接口创新产品在医疗、康养、工业、教育等领域的规模化商用。

此次论坛上,脑机接口联合创新中心揭牌、脑机接口临床应用场景平台签约等活动也密集展开,搭建产学研用一体化创新平台,推动脑机接口研发及应用。

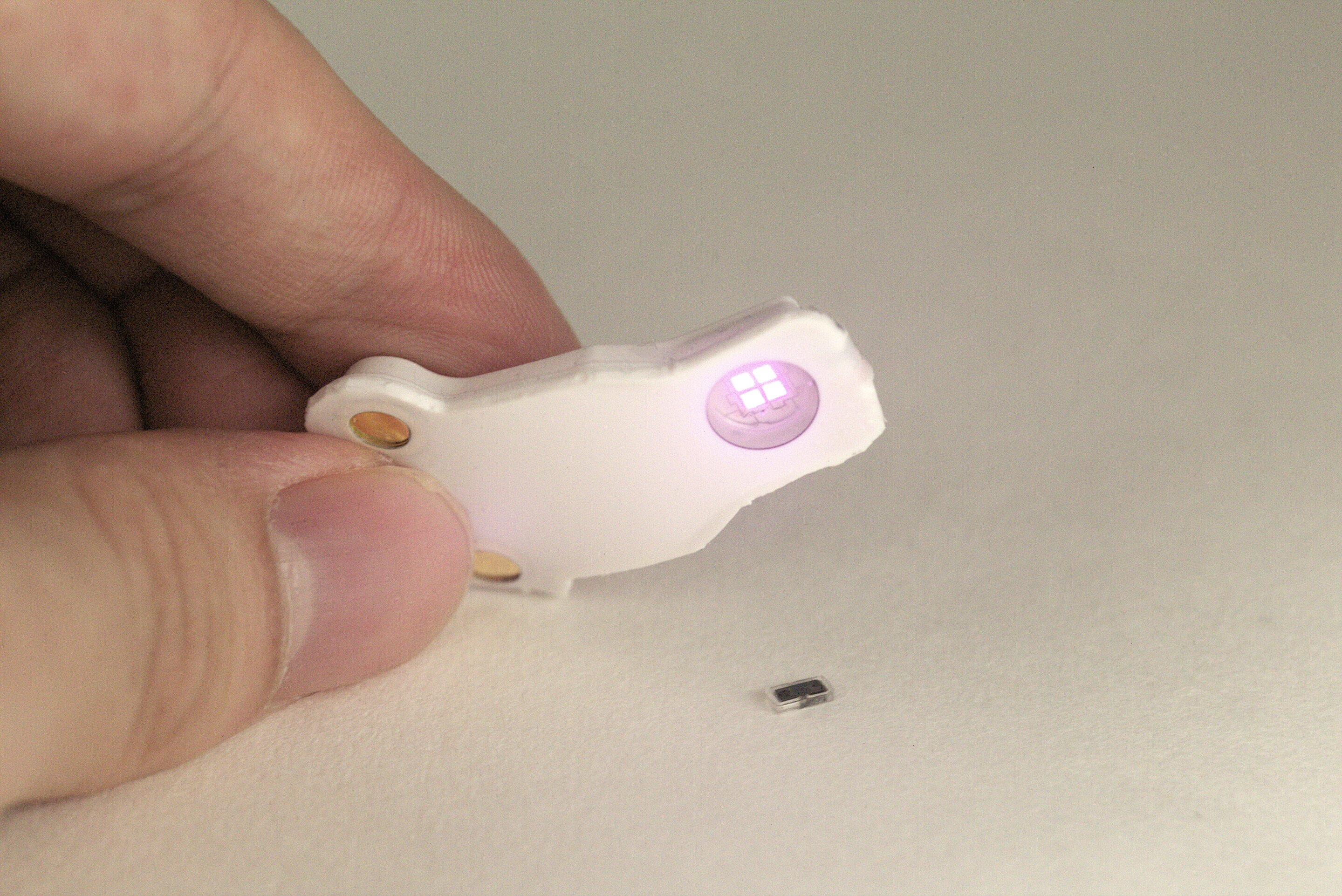

北京一位因脊髓损伤四肢瘫痪10多年的患者,在颅骨植入半侵入式脑机接口一年多后可以自己端起小水杯喝水……首都医科大学宣武医院院长赵国光向与会者介绍与清华大学合作的这一脑机接口临床应用案例。

“脑机接口通过记录和解读大脑信号,可以实现大脑和计算机之间的通信。”赵国光表示,全球有着庞大的脑网络疾病患者群,“未来,脑机接口在失语症、阿尔茨海默病、抑郁症、渐冻症等疾病方面的应用需求非常大。”

“当前脑机接口技术发展突飞猛进,临床对脑机接口的需求极为旺盛。”神经外科学专家、中国科学院院士赵继宗说,脑机接口为解决治愈难、后遗症多、经济负担重的脑重大疾病治疗开辟了新路径,发挥出积极作用。

参会者的热情与专家学者的热切讨论,让人们看到脑机接口未来发展的巨大空间及潜能。但不少业界人士指出,当前脑机接口距大规模、实用化、产业化应用还存在一定距离,其在科学原理、技术性、安全性、伦理等诸多方面还面临许多挑战和难题。

北京脑科学与类脑研究所所长罗敏敏表示,脑机接口目前主要应用的还是医疗场景,未来实现向消费级产品的跨越、扩大应用场景还需攻克难关,“可穿戴、低功耗、高续航的非常小型的脑机接口对未来进入消费市场非常重要。”