科技日报记者 魏依晨

在“智能制造”全面覆盖航空工业领域背景下,一场静默的技术革命正在改变着国产航空装备的质量安全格局。

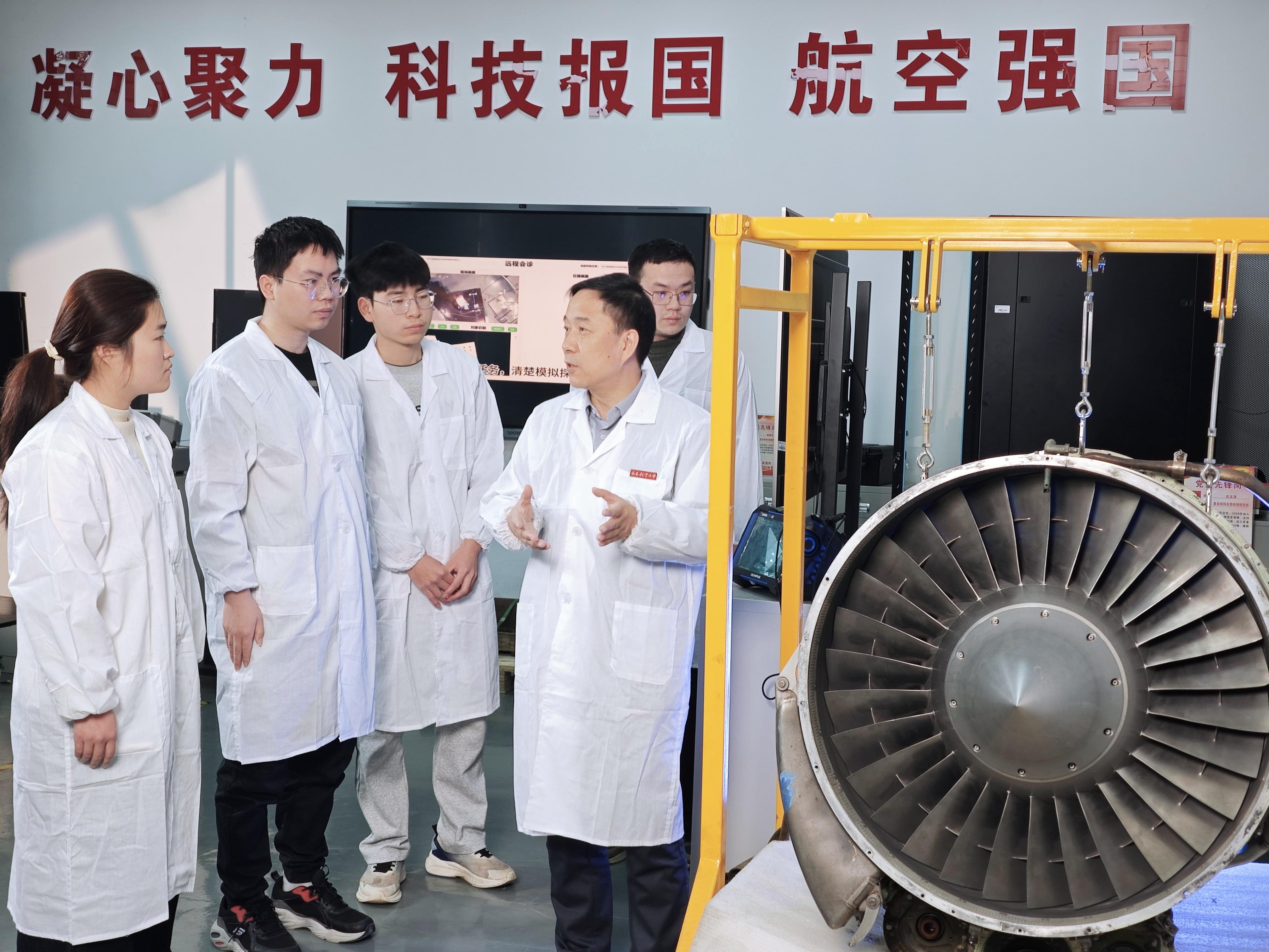

4月1日,南昌航空大学省一流高峰特色学科仪器科学与技术学科带头人、太行实验室智能无损检测创新中心主任卢超教授,正在进行最新的航空构件检测。20多年来,他所带领的团队专注研究“复杂型面航空构件阵列超声成像检测关键技术”,成功攻克了航空柱塞泵多孔转子、直升机旋翼桨叶前缘包片(加热组件)、直升机桨毂螺栓、大型飞机风扇叶片、航空复合材料结构等几十种复杂构件的无损检测技术难题。取得的这些成果,不仅将我国航空构件的无损检测水平推至国际领先,更为C919、直-20、直-8G等大国重器的使用前后装上了“双保险”。

拨云见日,算法描绘出检测精准画像

在航空工业的隐秘角落,复杂型面构件的无损检测始终是制约行业发展的“阿喀琉斯之踵”。当柱塞泵多孔转子、桨叶前缘包片(加热组件)、桨毂螺栓等作为被检对象时,传统的超声传感器已经难以适应型面和结构如此复杂的构件检测,检测结果犹如“雾里看花”,自动化检测更是难如登天。

4月初,在西北某航空制造基地的生产车间里,一套形似机械臂的检测装置正在对航空发动机风扇叶片坯料进行“体检”。这是全球首套盲测成像阵列超声检测系统,其核心是基于阵列超声虚拟源表面重构的自适应仿形频域全聚焦成像算法。

卢超教授团队率先提出“边扫、边测、边成像”的新一代智能超声成像理念,集成先进算法后系统无须预设构件CAD模型,即可通过仿形算法自动适应复杂型面完成检测路径规划,解决了传统超声C扫描检测系统难以实现随形扫描的难题。

“这就好比给检测设备装上了智慧大脑,根据被检构件型面自动规划检测路径,检测后通过先进算法直观显示高精度缺陷信息,并且能够自动识别叶片中存在的缺陷,极大地解放了检测人员的作业强度。”西安某大型航空企业车间生产负责人向记者展示了一组对比数据:传统手工检测需要2小时完成的风扇叶片的检测,新系统仅需30分钟。

“针对当下检测难题,我们将其提炼并归纳为各类非规则分层介质、各向异性介质、非均质介质中声传播的关键科学技术问题,通过研究各类构件中的声场及聚焦特性,建立了基于聚焦声场调控的超声传感器设计方法。”卢超说,团队通过这类方法,攻克了复杂检测结构中声波“发得出,收得准”的瓶颈难题,研发了上百款专用超声传感器。

重装上阵,飞行器有了中国式“守护”

3月下旬,因为一处改动,南昌航空大学仪器科学与光电工程学院博士陈尧和该院高级工程师刘勋丰带领研究生们前往湖南一家航空企业调试由南昌航空大学自研的一台专用检测仪器,并与企业联合编制检测工艺规范。在位于北京、上海、西安、贵阳、哈尔滨等地的数十家航空制造及维修基地里,随处可见一个个型面、结构复杂的航空构件及原材料,被放置在由该校研制的检测仪器装备上“体检”。这些仪器装备就是南昌航空大学研制的超声特征成像检测系统,通过配置自主研制的专用超声传感器,解决了多款面向航空螺栓、盘、环、轴、柱塞泵多孔转子等航空构件缺少自动化检测装备的窘境。

“南昌航空大学集成超声传感器技术、先进超声成像检测技术、软件技术、机械电子控制技术等形成检测仪器装备开发体系。”刘勋丰介绍,基于“非标专用+通用扩展”的研发思路,开发了以复杂型面航空构件液浸超声特征成像、水浸/喷水仿形超声频域全聚焦成像、囊式接触超声频域全聚焦成像为代表的系列化超声先进检测仪器装备,解决了柱塞泵多孔转子、直升机旋翼桨叶金属前缘包片加热组件、直升机桨毂螺栓等复杂型面航空构件的高效、高精度自动化超声检测难题。

在海拔4500米的雪域高原,直-20直升机正在进行高寒环境测试。其中,直升机桨叶除冰系统稳定性是需要长期测试的关键指标。该机型在早期高原试飞时出现的旋翼异常振动,正是源于传统检测手段对包片脱粘缺陷的漏检。“我们研制的U型水囊线阵列传感器和喷水柔性圆形晶片错位阵列传感器,实现了对直升机旋翼桨叶前缘包片脱粘缺陷的原位检测。”陈尧说,这项技术突破使直升机桨叶除冰系统的检测可靠性提升至99.99%,也使我国成为全球第3个掌握直升机旋翼系统检测能力的国家。

产教融合,蹚出实践育人特色路

在南昌航空大学无损检测技术教育部重点实验室里,卢超向记者谈起了人才,他认为坚持“产教融合”的培养人才模式是实验室创新成果的基石。

多年来,航空工业集团、中国航发集团60%无损检测技术骨干毕业于南昌航空大学,并被誉为“无损检测专业的黄埔军校”。从大学课堂琅琅书声,到汕头超声、济宁瑞祥模具等重要无损检测企业的实习现场;从每年数万张机票、高铁票,到奔赴中国航发、中航工业、中国商发各单位课题攻关的孜孜不倦忙碌身影;从一个个无损检测难题的学术讨论,到复杂航空构件检测仪器、工艺的落地。卢超带着记者边走边看边谈,这些鲜活的故事,无不体现着南昌航空大学的“产教融合”人才培养理念,以及“不达目的誓不罢休”的专业态度。

卢超介绍,实验室与中国航发动力股份有限公司、中国直升机设计研究所、江西昌河航空工业有限公司等企业开展产学研用合作,与广东汕头超声电子股份有限公司、爱德森(厦门)电子有限公司、艾因蒂克科技(上海)有限公司建立了联合实验室,开展相关复杂型面航空构件的检测方法及仪器攻关。近3年新增经济效益10.39亿元,新增利润2.06亿元。

“3万、5万的项目我们都接,甚至是国家、企业有需求我们倒贴钱的项目也做过,重在让青年人才走进航空生产、运营一线。”在卢超看来,能让师生真正得到历练,了解航空领域的无损需求和企业真正的生产模式,培养“能文能武”的专业人才,远比论文的影响因子对国家建设更重要。

(图由南昌航空大学提供)