科技日报记者 杨仑

牛肉是一种优质蛋白质来源,口感好且营养丰富。随着社会经济水平与收入的增长,牛肉也越来越多地出现在中国人的餐桌上。

牛产业作为现代农业和国计民生的基础性产业,对于保障重要农产品供给、全面推进乡村振兴和健康中国建设具有十分重要意义。

然而,我国一直存在着母牛繁殖效率低、良种率低的产业难题。历经20年攻关,吉林农业大学科研团队系统构建母牛高效繁殖营养调控技术体系,创新打造母牛繁殖疾病群防群控技术模式,并在此基础上开展了母牛高效繁殖的技术攻关,突破了母牛同期排卵和胚胎生产技术瓶颈,推动了母牛高效繁殖技术创新和大面积推广应用,为我国牛产业高质量发展提供了有力的科技支撑。

近日,由吉林农业大学牵头,华中农业大学、吉林大学等6家单位共同完成的“母牛高效繁殖调控技术创新与应用”科学技术成果评价会在北京召开。该系列成果被评审专家认定“整体处于国际先进水平,GPGMH同期排卵定时输精等成果达到国际领先水平。”

破解肉牛繁育效率“密码”

我国是牛肉消费大国,牛肉是我国多元化食物供给体系中的重要一环。如何让更多、更好的牛肉走上百姓餐桌,是畜牧业高质量发展的根本目标之一。

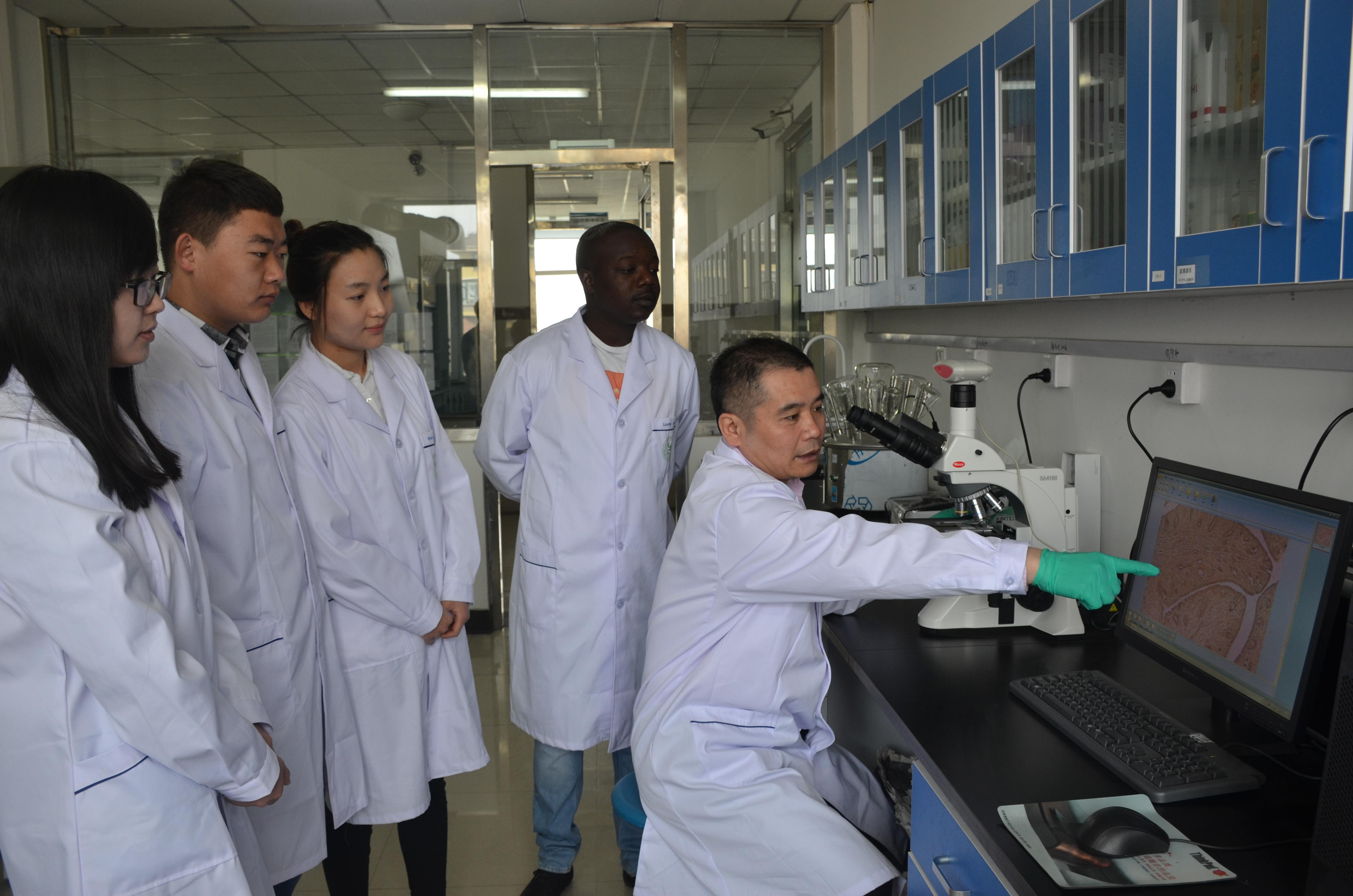

21世纪之初,我国肉牛养殖大多为放牧半放牧,奶牛则以散养为主,营养不均衡、疾病频发、繁殖技术落后,导致繁殖率低、良种率低、生产效能低。在吉林农业大学副校长、国家肉牛牦牛产业技术体系岗位专家吕文发教授看来,开展高效繁殖技术攻关,是提升我国牛业生产水平的时代之需、民生之要和战略之举。

自20世纪90年代后期在吉林农业大学读研究生以来,吕文发就与牛结缘。“要想实现牛产业的高质量发展,就必须针对产业关键问题迎难而上。”破解母牛繁殖率低的“密码”,需要解决营养调控不精准、繁殖障碍病多发、繁殖技术水平低等3个关键问题。

以最核心的诱导同期排卵-定时输精为例,传统繁殖技术诱导的母牛发情排卵调控同步性不高,夏季热应激条件下发情率和配种受胎率低。项目团队探明了米非司酮提高卵泡发育同步性、HCG促进早期胚胎附植、辣椒碱和NCG抗热应激机制,进而研发出适宜不同牛群和夏季热应激条件的同期排卵-定时输精技术。与国际先进的GPG法比,育成母牛、产后母牛、热应激奶牛和水牛情期受胎率分别提高29.7%、31%、76.4%和70%,产犊间隔平均缩短28天。

针对超排反应个体差异大、供体牛筛选精准度低的问题,项目团队从200多万条基因多态性数据中挖掘到影响超数排卵效果的孕酮受体、促胰岛素样生长因子-1、促卵泡素受体等突变基因7个,创建了优质胚胎高产牛分子筛选技术,试验供体牛超数排卵获可用胚胎数提高30%。

“通过同期排卵和胚胎生产技术攻关,我们突破了母牛个体繁殖力上限,实现了优秀种牛的快速扩群,提升了母牛繁殖率和良种率,为我国牛产业高质量发展提供了必要的科技支撑。”吕文发说。

全链条创新助力成果落地生“金”

有了好成果,如何转化落地?能否将最新的研究成果服务于产业发展、丰富人民群众的餐桌?这是摆在科研人员面前的一道必答题。“种业专家、栽培专家可以说把成果写在大地上,我们搞畜牧的就是把论文搬进牛棚里。”吕文发笑着说。他带领团队从理论技术创新、技术体系建立和推广应用效果三个维度完成全链条创新,并将成果面向全国转化。

潘淑红的养牛场位于吉林省桦甸市,最早承接了吕文发教授开展的肉牛同期排卵-定时输精技术落地任务。“之前我们就是老办法放牧,每年五一前后把牛群赶上山让它们自然繁殖,怀没怀上牛犊谁也说不准。”潘淑红说。如今,她的企业和吕文发教授团队共同建设了桦牛科技小院,培养了数十名研究生,打造了校企合作的成功案例,已经成为一家远近闻名的现代化肉牛养殖企业。

除了繁殖技术,饲料也是母牛繁殖过程中的关键环节。科研人员发现,呕吐毒素、黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮常常导致母牛发情排卵不规律,是造成流产、死胎,降低繁殖率的主要原因。项目团队研制出复合高效饲料霉菌毒素脱毒剂产品,同时推出系列模块化饲料产品,方便牧场实现精准营养日粮,配方原料计算由20余种降至10种以下,提升了配方设计效率及精准度。通过这些精准营养调控技术手段推广应用,改善了母牛氧化应激状态,使母牛适宜体况达标率超过95%,情期受胎率提高10%,难产率降低24%。

据统计,该系列成果辐射全国近千家企业,新增销售收入331.81亿元,创直接经济效益68.60亿元;成果可节约饲料粮、减少了二氧化碳排放,有效缓解资源与环境压力。

“我们还将把更多的科研成果进行转化,为我国牛产业高质量发展贡献科研工作者的力量。”吕文发说。

(吉林农业大学供图)