科技日报记者 马爱平

一年之计在于春,一年好景看春耕,眼下正值春耕备耕的好时节。3月27日—3月28日,第四届黄淮海地区冬小麦保护性耕作技术交流研讨及现场观摩活动在山东省淄博市举办。来自农业农村部华北耕地保育重点实验室、桓台农业农村局、中国农业大学、先正达集团中国等政府、科研机构、企业的代表与各地农业专家、种植户等200余人齐聚一堂,共探冬小麦保护性耕作技术创新与农机升级路径,为农业绿色转型注入新动能。

座谈会上,中国农业大学李保国教授、山东省农业科学院王法宏专家围绕“黄淮海保护性耕作技术对土壤健康的意义”“保护性耕作在山东省的推广以及农艺方案介绍”等主题发表主旨演讲,系统阐释了保护性耕作在提升有机质含量、增强作物抗旱保墒能力等方面的显著优势。

中化农业MAP华北大区总经理助理时立波发布《玉米密植精准调控高产技术方案》,该方案旨在将保护性耕作与玉米密植、精准灌溉等多项先进种植技术深度融合,推动玉米的生产模式升级与绿色转型。

会上,来自山东、河北、河南等多地的种植户代表分享了自己采用保护性耕作技术种植的经验,让与会者对保护性耕种的实际应用有了更深入的了解。种植大户李修文兴奋地说:“以前种地可费劲了,自从采用保护性耕作技术后,省时省力省投入,粮食产量还增加,土壤也越来越有活力,实现降本、护土、保产多赢。”种植户丁串连也分享道:“通过保护性耕作技术加上新农机的帮助,种地变得轻松又高效,不仅成本降低,收成还特别好,真的多亏了这些新技术和新服务。”

传统冬小麦种植模式频繁扰动土壤,破坏土壤结构,导致水土流失、土壤肥力下降等问题。保护性耕作技术以少耕、免耕为核心,避免了对土壤的过度翻动,对改善土壤生态环境、保障粮食安全意义重大,其中农机革新是推动技术落地的关键。

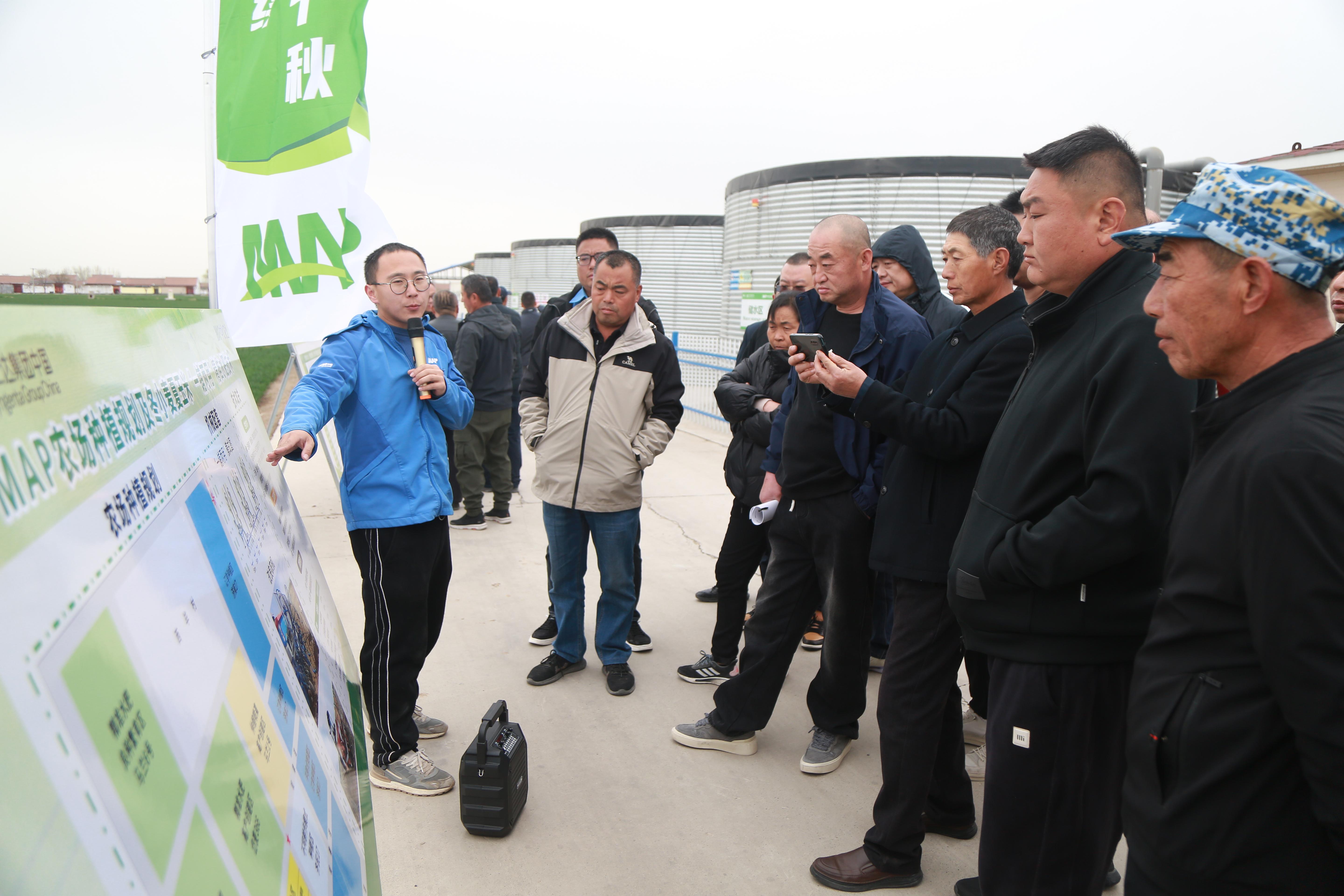

活动期间,参会人员前往桓台县保护性耕作示范基地-中化农业MAP桓台技术服务中心观摩,实地考察技术落地成效。自2021年以来,该中心通过保护性耕作技术,实现亩均增产65公斤、节水13%的显著成效,辐射带动黄淮海地区保护性耕作技术推广。

在中化农业MAP桓台技术服务中心展示区,智能化先进农机服务体系成为焦点,各类新型农机设备有序排列。值得一提的是,一款海外新引入的特别根据中国国情开发的新型保护性耕作播种机备受关注,它能在不翻动土壤的情况下精准高效播种、定量施肥,为冬小麦生长创造良好的生长条件。

据了解,自2020年启动项目以来,先正达集团中国与专业技术部门携手,在多个试验农场开展小麦保护性耕作技术实践,并对土壤指标和小麦产量进行跟踪监测。历经四年的试验示范监测数据彰显小麦保护性耕作技术的卓越成效:土壤健康显著改善,小麦稳产有了保障,农户种植成本降低,收益稳步提升。

(受访者供图)