科技日报记者 陆成宽

什么决定物种多样性?这个问题曾被《科学》杂志列入125个最具挑战性的科学问题。记者25日从中国科学院青藏高原研究所获悉,来自该所等单位科研人员的最新研究,为解开物种多样性之谜提供了关键线索。通过追溯青藏高原树线万年来的变化轨迹,他们发现,古树线波动塑造了青藏高原特有的物种多样性格局。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。

青藏高原是生物多样性宝库,这里生长着大量独特植物,其中超过三分之一是仅存于高山的特有物种。科学家普遍认为,高原的抬升运动造就了这些独特植物的起源,而冰河时期的气候冷暖交替则推动了新物种的诞生和进化。

论文通讯作者、中国科学院青藏高原研究所研究员汪涛介绍,随着全球变暖,不断攀升的森林上线正不断侵占高山特有物种的生存空间。这引发了一个全新科学问题:除了远古气候变迁,森林边界线的上下移动是否也在历史长河中影响着高山特有植物的演化?这个前人未曾探索的命题,为理解生物多样性提供了新视角。

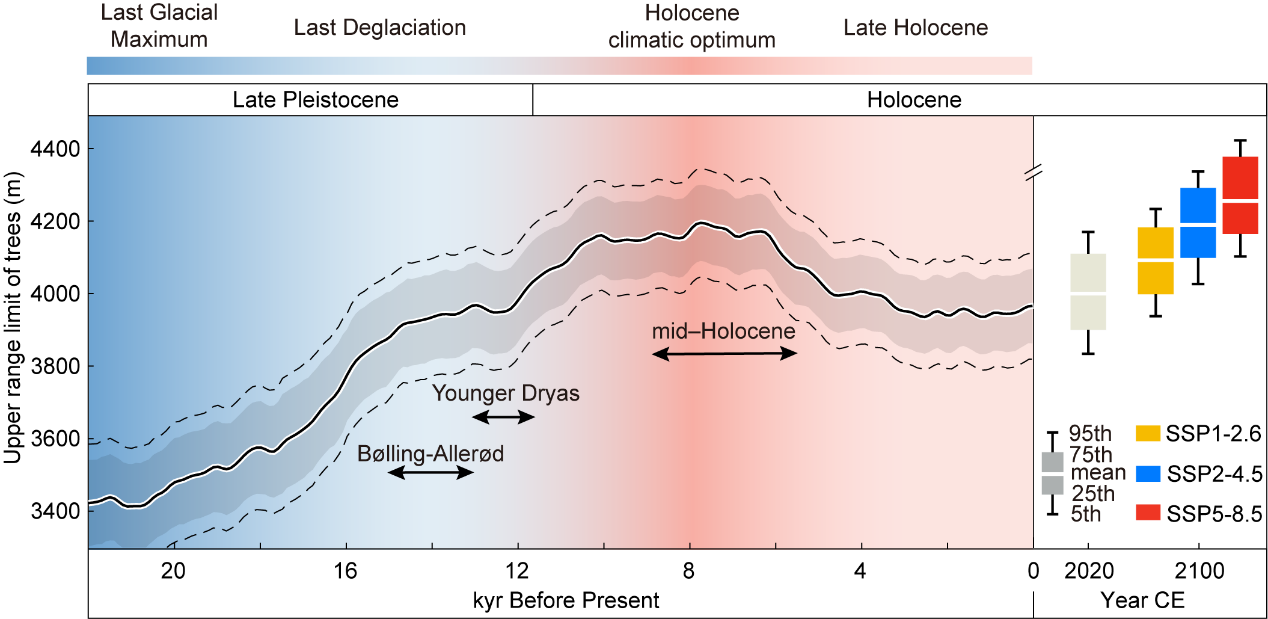

在这项研究中,科研人员结合30米分辨率卫星遥感数据、湖泊沉积物孢粉记录等资料,构建了气候驱动的高山树线变化模型,探究了历史气候和树线变化对高山特有物种多样性空间格局的影响。

研究发现,青藏高原平均树线海拔在两万年前的冰河鼎盛期退缩到3426米的低谷,到气候最暖期又攀上4187米的高峰。更惊人的是,高山树线在冰期与暖期间竟有850米的大幅摆动,直接导致冰河鼎盛期的高山特有物种栖息地面积比温暖期缩小了一半。

研究还发现,环境波动越大的地区,不同群落物种组成差异越小,同质化程度越高。“剧烈的环境波动激发生存环境过滤机制,对物种进行适应性筛选,使得不同群落物种组成趋同;反之,稳定的环境允许物种产生更高的生存环境专一性,使得不同群落的物种组成趋异。”论文第一作者徐进峰说。

汪涛表示,这项研究对前瞻青藏高原特有物种多样性的未来变化,以及制定相应保护策略具有重要的科学意义。

(中国科学院青藏高原研究所供图)