科技日报记者 沈唯

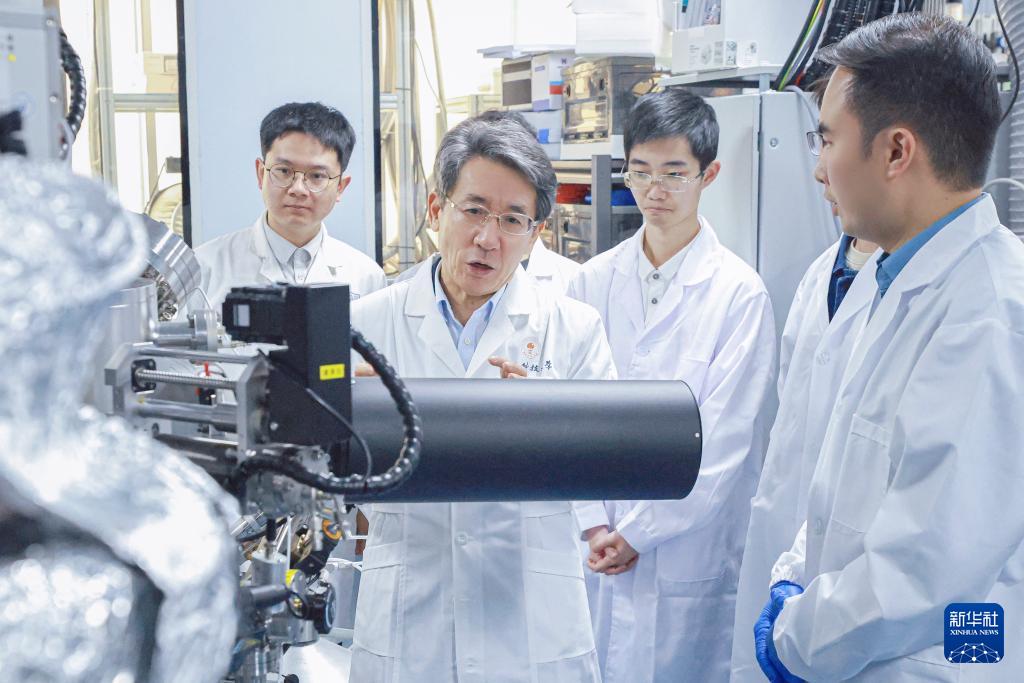

历经10余年攻关,重庆大学光电工程学院教授朱涛带领团队于2018年自主研发出光纤多维智能感知技术。该技术突破分布式光纤传感领域的三大技术瓶颈,实现了长距离范围内温度、应变、振动、形变信号的高精度监测,位置判定以及入侵事件的智能识别。

就在这一年,作为重庆市职务科技成果赋权改革的试点单位,重庆大学制定并实施了《重庆大学促进科技成果转化管理办法》,在全国率先提出了“权益让渡”模式,将职务科技成果100%所有权或长期使用权赋予成果完成人。

正是这一政策的实施,让朱涛团队的技术成果加速转化,分布式光纤传感如今已在多个行业和领域的重大工程中得到广泛应用。

2020年5月,科技部、国家发展改革委、教育部、财政部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。重庆大学积极响应国家赋权改革工作,于2024年将“权益让渡”模式升级为“权益约定”模式,让科技成果转化跑出“加速度”。

“权益让渡”给科研人员更多自主权

基于光纤多维智能感知技术的分布式传感,与传统的点式传感大不相同,只要在需要测量的地方,布上一根像头发丝一样细的光纤,就可以测量光纤上任意一个点的温度、应变和振动等数据。

“换句话说,光纤上的任意一个点,都相当于一个传感器,而这根光纤最长可以达到上百公里。”朱涛说,如果把光纤“织”成像人的神经网络一样的大网,就可以在能源、交通等领域发挥巨大作用,“就像人体不管哪里疼痛我们都能感知到一样,分布式光纤传感能实时测量管道、公路的各项数据,通过监测这些数据,就能及时发现甚至预测每个点上的异常情况。”

深耕可控激光与精密测量领域几十年的朱涛,深知这项技术开展成果转化的必要性和紧迫性。这时,恰逢重庆大学实施赋权改革相关政策,让朱涛下定了放手一搏的决心。

重庆大学技术转移研究院院长陈结告诉记者,按照《重庆大学促进科技成果转化管理办法》规定,对于允许转让的科技成果,学校经评估并收取一定比例的资源占用费后,可以将成果所有权或长期使用权赋予完成人,由完成人自主实施转化。这便是“权益让渡”模式。

有了学校政策的支持,朱涛团队在向学校交纳资源占用费后,得到了光纤多维智能感知技术的所有权。同时,团队还主动提出向学校赠送5%的股权。

2022年5月,朱涛带领团队在重庆市沙坪坝区成立了重庆塔科智感科技有限公司,并获得四川院士科技创新股权投资引导基金领投的天使轮融资,2024年又得到了领航新界的资本加持。近3年来,该公司致力于研发光纤智能感知系列产品,为长输管道、周界安防、火灾预警、桥隧监测等领域提供“一站式”解决方案。

目前,公司生产的相关产品已进入正常销售阶段,产品在石油石化、地质地震和智慧高速等领域的大型工程中得到成功应用。

“权益约定”缓解初创企业资金压力

重庆大学推出“权益让渡”模式的出发点是为了将成果赋权给成果完成人,由成果完成人自主实施成果转化。然而,需向学校先行支付的资源占用费,却让很大一部分科研人员对这条转化道路“望而却步”。

朱涛也坦言,资源占用费数额不小,对于刚开始创业的高校教师来说,凑齐这笔“真金白银”的压力确实较大。

“考虑到科研人员的实际情况,2024年,为了进一步促进科技成果向新质生产力转化,我们在‘权益让渡’模式的基础上创新提出了‘权益约定’模式,即通过协议约定获得未来收益比例。”陈结说。

目前,重庆大学已有多个项目正在进行洽谈,将采用新的“权益约定”模式开展科技成果转化。重庆大学资源与安全学院副教授蒲源源主导的矿山灾害智能监测预警技术与装备项目,正是其中之一。

2020年,蒲源源到重庆大学任职,同年即成立了重庆高维智矿科技有限公司,致力于以“AI+孪生”的方式,解决地下能矿资源开采过程中面临的诸多安全问题。然而,由于初始创业资金有限,公司成立的前3年,一直没能找到好的模式开拓新市场。直到2024年,学校为初始创业资金有限的教师量身打造了“权益约定”模式,转化之路才越走越顺。

蒲源源介绍,在“权益约定”模式下,教师如有创业打算,不用再先向学校交一笔资源占用费,可以等科技成果转化成功后再补上这笔费用。这大大减轻了科研人员转化和初创企业使用科技成果的资金压力。

“与‘权益让渡’模式相比,‘权益约定’模式更加灵活。”陈结告诉记者,模式优化有效激发了科研人员成果转化的积极性,为学校的科研事业和成果转化工作注入了强大动力。

截至目前,重庆大学共有15个项目通过赋权开展成果转化,科技成果评估金额超1.5亿元。

“党的二十届三中全会提出,建立职务科技成果资产单列管理制度。这为破解科研人员‘不敢转’的难题提供了新路径。”陈结表示,重庆大学将结合学校实际情况,系统推进职务科技成果单列管理改革,做好转化前后的资产管理,为科研人员提供更为宽松的转化环境。同时,学校还将出台尽职免责制度,让大家放开手脚、安心做事,促进更多优秀科技成果转化。