2月18日我们迎来了雨水节气。气温回升,降水增多,万物复苏。

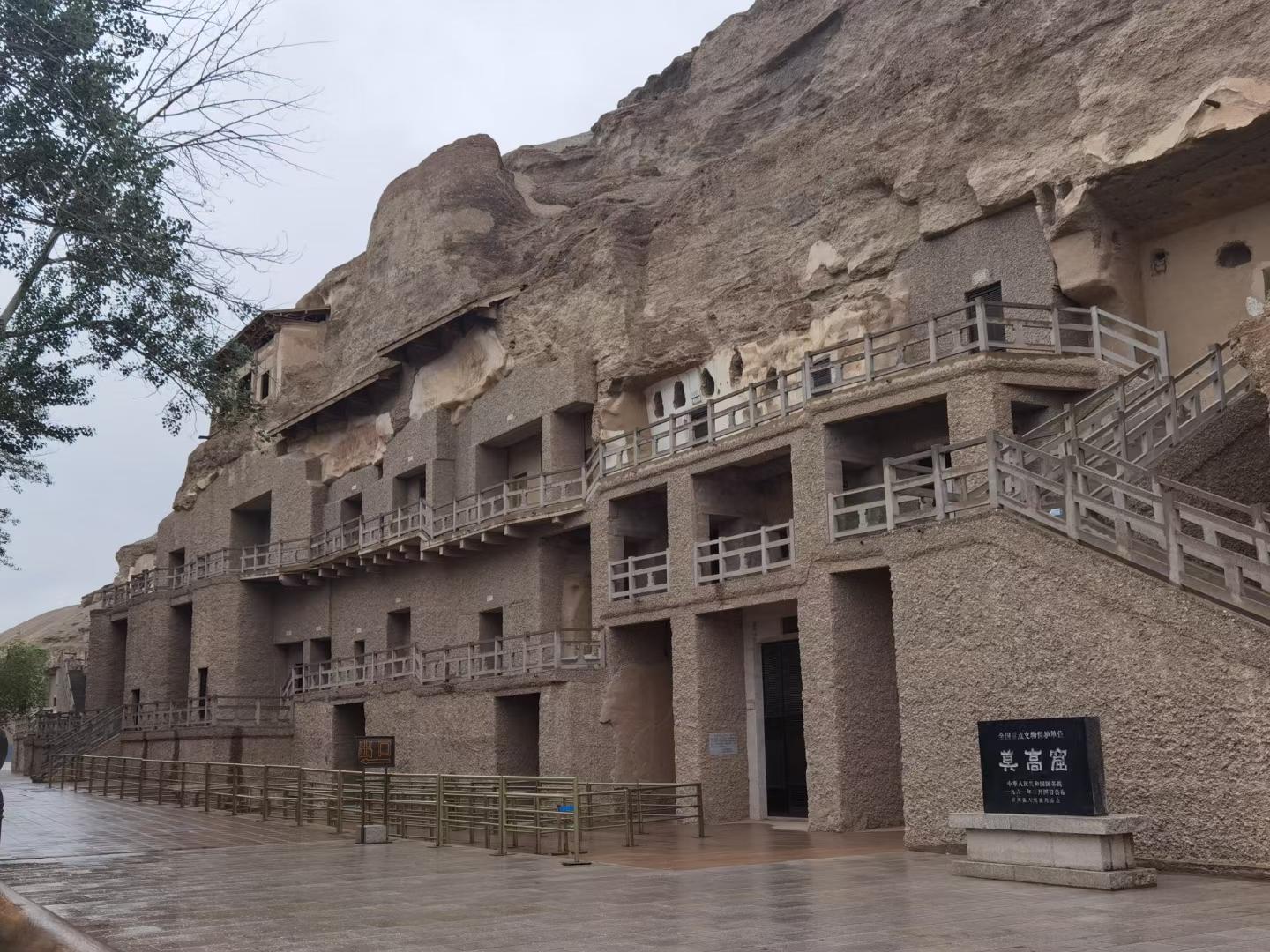

“好雨知时节”,敦煌的春雨唤醒戈壁,让沙漠植被焕发生机,但降水过多的气候条件会加剧文物的自然“衰老”。如何在顺应气候变化的前提下保护石窟,让这座艺术殿堂绽放光彩?

“最干旱的地方”也要防洪

近年来,敦煌地区极端降水事件频发。

数据显示,1961年以来,敦煌地区的强降水过程显著增加,尤其是2011年、2012年和2019年发生了多次百年一遇的洪水。这些洪水不仅冲毁了通往莫高窟的道路和桥梁,还对窟区的崖体造成严重冲刷,导致崖体局部落石,影响洞窟的稳定性。

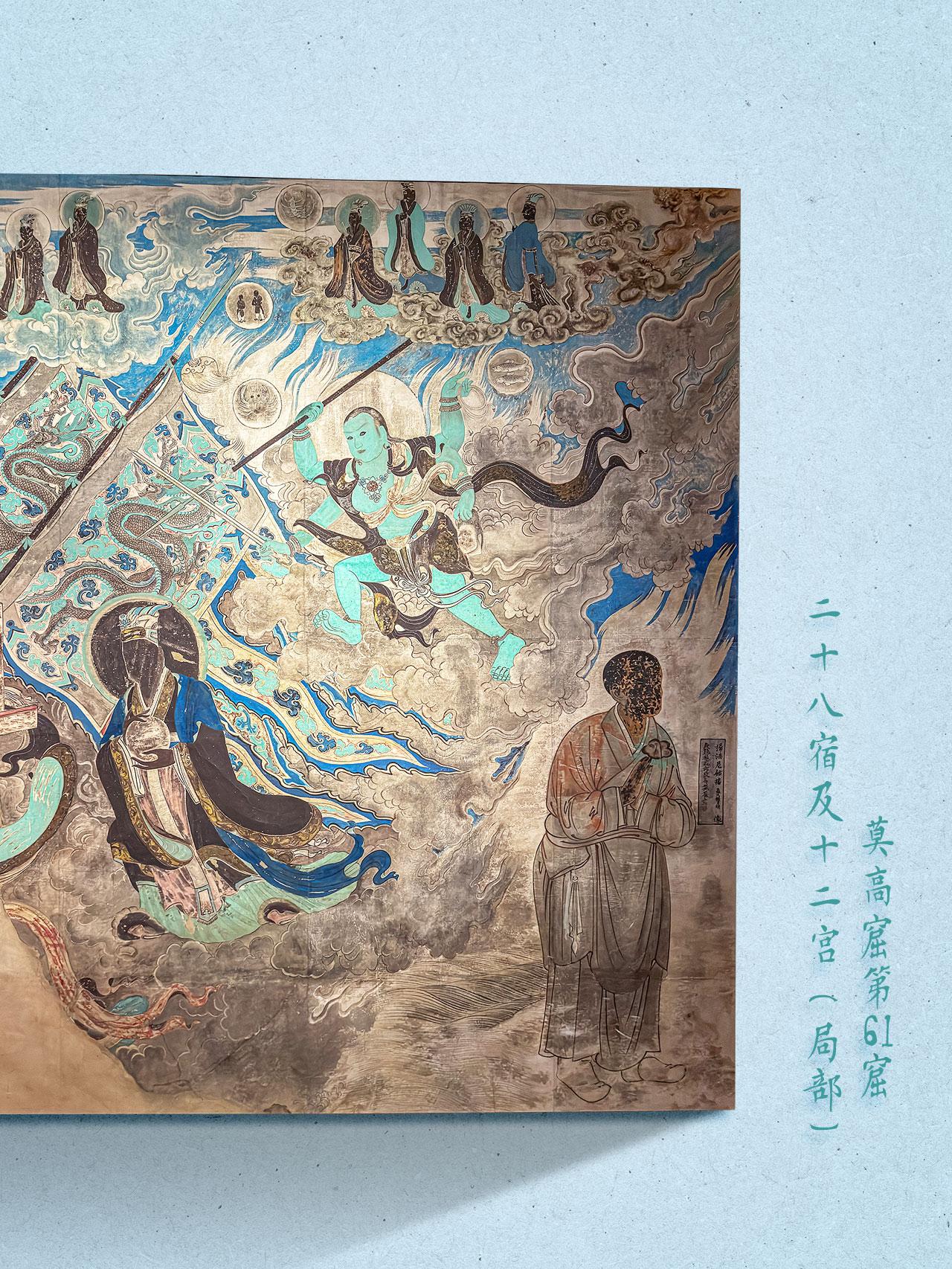

短时强降水也会导致雨水渗入崖体,进一步加剧壁画保存风险。敦煌莫高窟的壁画主要由当地黏土制成,极易受到水分侵蚀。降水导致的温湿度变化会加速壁画发生酥碱、起甲、疱疹等病害。特别是被称为壁画“癌症”的酥碱病害,与潮湿环境密切相关。

研究表明,当洞窟内的相对湿度达到67%时,壁画中的盐分会不断溶解和结晶,导致壁画地仗层酥化、颜料层脱落,“美貌”不再。

“好雨知时节”的守护之道

为了应对降水带来的危害,敦煌研究院借鉴古人智慧、顺应自然规律、结合现代科技,为莫高窟量身定制了一套守护方案。

先“治水”再“固沙”。敦煌研究院在大泉河西岸修筑了高规格的防洪堤,并在2003年进行了加固。2011年和2012年的洪水后,防洪堤更是按照300年一遇的防洪标准进行了扩建和加固,有效提高了防洪能力。

“监测”“修复”两手抓。敦煌研究院建立了先进的监测预警系统,实时监测洞窟内的温湿度变化。一旦遇到降雨天气,洞窟将关闭,以防止洞窟内湿度超过67%,可有效避免了因降水导致的湿度急剧上升对壁画造成损害。

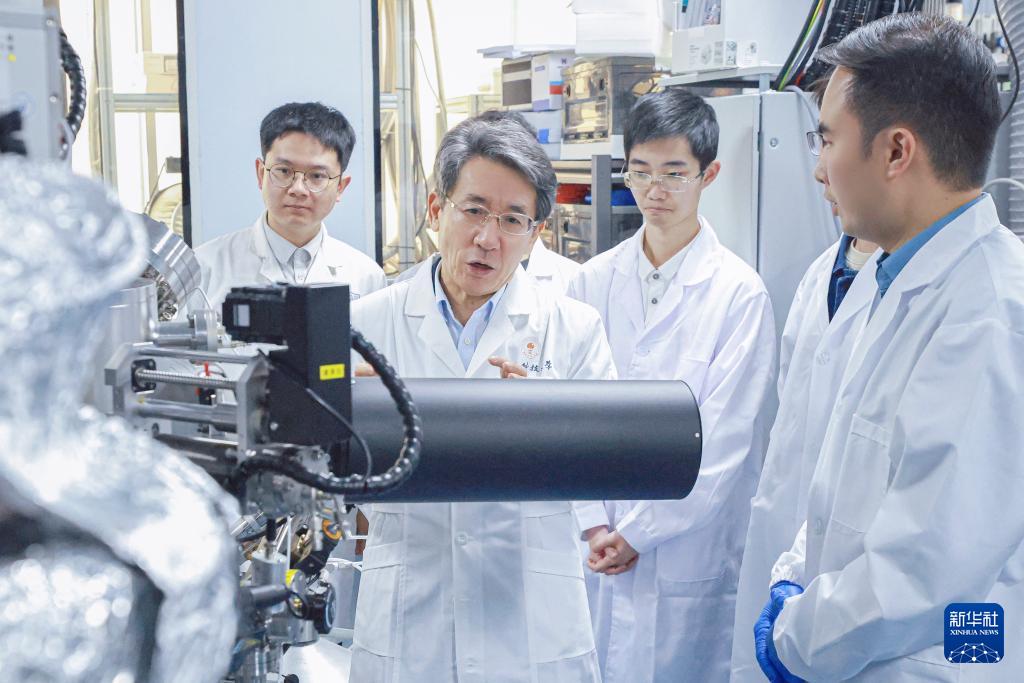

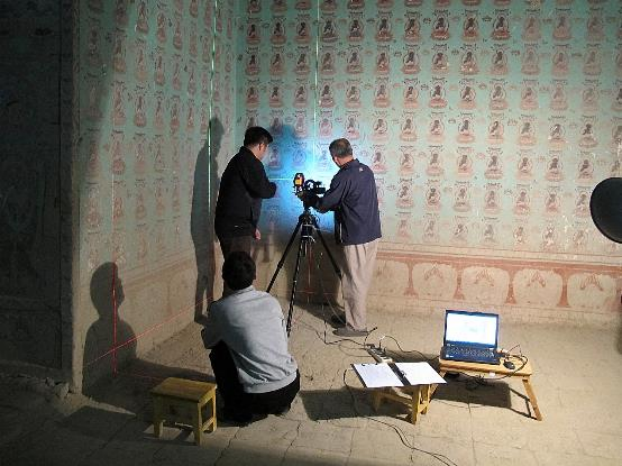

敦煌研究院研发了多种壁画监测技术,如相机重定位技术、震(振)动损伤监测技术、风沙侵蚀监测技术等。这些技术可以精确监测壁画的微小变化,并及时采取修复措施,减少壁画的损害。

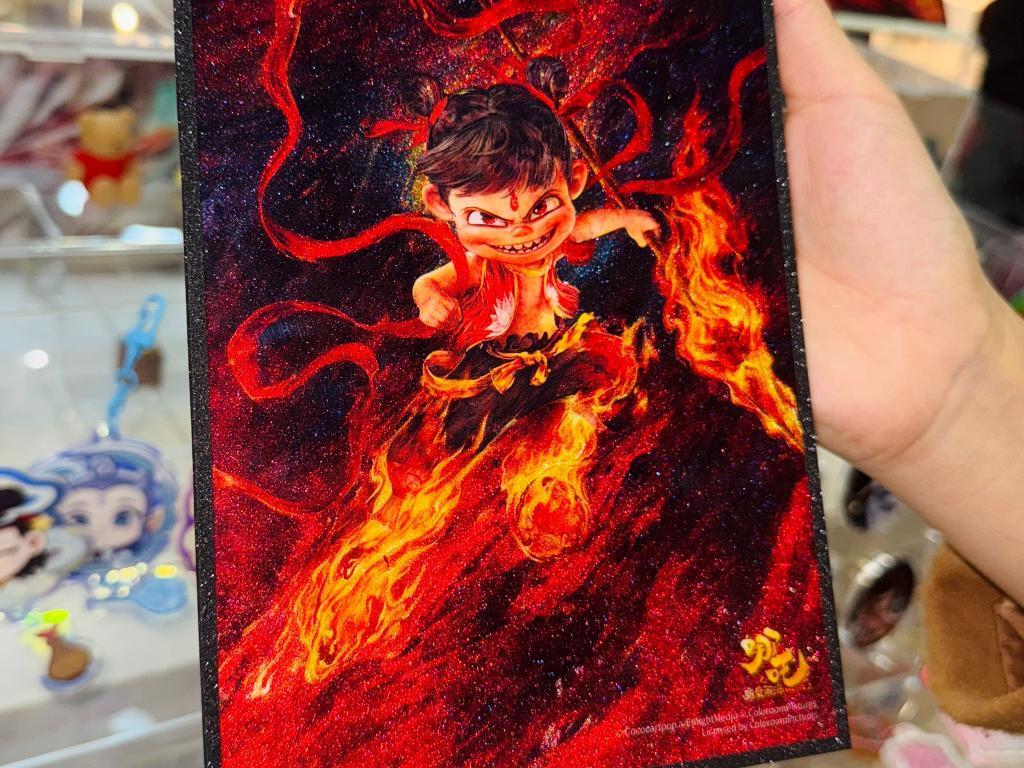

雨水落,万物生。千年壁画重焕生机,既依托于研究人员以技术革新守护文物“原真性”的智慧,又体现出保护团队在顺应自然规律与强化科技干预之间寻得的微妙平衡。

近年来,敦煌研究院等研究单位在土遗址、石窟寺领域积累了丰富的保护经验,完成了敦煌莫高窟风险监测与评估关键技术研究、敦煌莫高窟风沙灾害预防性保护体系构建与示范等国家级研究项目,通过科学的防护措施和持续的研究,这座永葆青春的千年石窟,将继续向世人展示其无与伦比的艺术魅力。

设计:杨凯

记者:李梦一

供图:敦煌研究院、视觉中国

资料提供:敦煌研究院

学术支持:中国文物保护技术协会