卢力媛 科技日报记者 王春

氢能是关系国家未来的重大新兴产业。据国际能源署预测,到2050年,全球氢气需求将达到约1亿吨,其中大部分来源于绿氢。然而,在绿氢产业化进程中占据重要地位的质子交换膜电解水技术(PEMWE),却面临催化剂性能问题的挑战。想要满足未来绿氢产业的需求,开发一种低成本、高效且稳定的催化剂,成为全球学术界和工业界迫切需要解决的核心问题。

复旦大学张波、徐一飞、段赛、徐昕合作团队通过创造性的“熟化诱导嵌入方法”,合成了具有极高催化活性和稳定性的铱/铈嵌入式负载催化剂,在减少贵金属用量的同时显著提高了绿色氢气的生成效率,为绿色氢能的可持续发展奠定了新基础。相关研究成果于2月14日发表在《科学》上。

在绿氢的生产过程中,PEMWE电解水技术是当前最为前沿的技术之一。PEMWE依赖于析氧反应催化剂,这一催化过程的效率直接决定了整个电解水反应的能效与经济性。

目前,铱和其氧化物是唯一可以在PEMWE阳极的强酸性环境下稳定工作的催化剂,但其高昂的成本和稀缺性限制了其大规模应用。此外,现有的铱基催化剂因催化活性和稳定性有限,尚无法满足未来绿氢产业的需求。

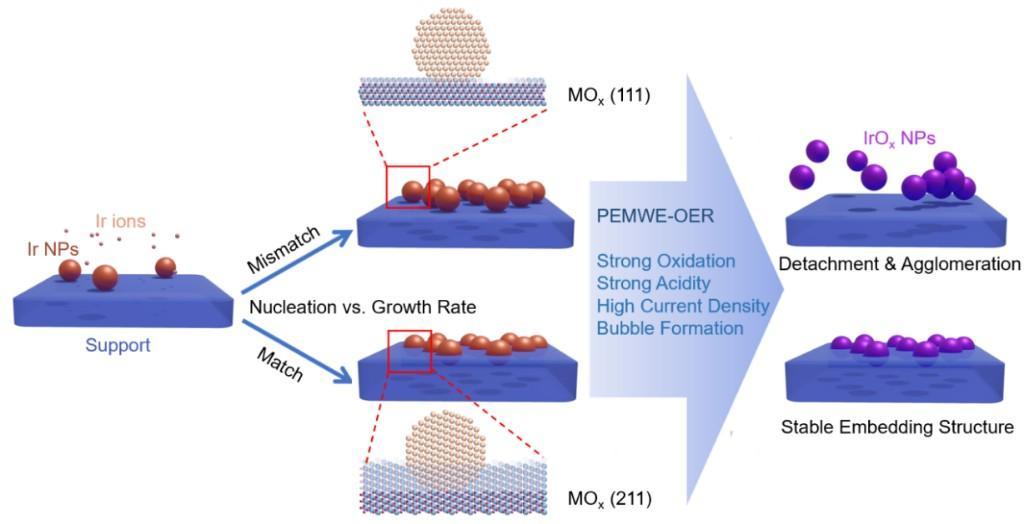

“这是因为现有的催化剂看上去就像我们早餐吃的麻球,‘麻球’表面的‘芝麻’就是氧化铱,正是这些‘芝麻’在发挥催化作用。”张波打比方说,但这种结构就导致电解水制氢过程中会产生大量气泡,不断冲刷催化剂,使得“芝麻”易脱落。

如何才能让“芝麻”不容易脱落?张波想到了牙齿:“牙齿是种在牙床上的,如果把‘芝麻’一半嵌在麻球里,一半露在外面,那么气泡再冲刷,‘芝麻’也不会轻易脱落。”如此,就能显著提升绿氢制备过程中的反应效率和催化活性,同时减少铱的使用量。

在“麻球”上“种芝麻”的想法提出后,研究团队通过严密的理论计算和先进的电镜原位观测,寻找到了能够让“麻球”生长的速度和表面“芝麻”生长的速度相匹配的实验条件,然后利用纳米晶体在超声和加热作用下发生自发长大过程,将铱及其氧化物纳米颗粒嵌入在氧化铈载体中,最终形成了一种稳定高效的负载型催化剂。

研究团队对该催化剂进行了长达6000小时的PEMWE工况测试显示,熟化诱导嵌入方法有效防止了铱颗粒的溶解、脱落和团聚,显著提高了催化剂在长期运行中的活性和稳定性。

据了解,未来研究团队将进一步拓展低成本、高活性、高稳定性的催化剂材料的研究,为绿色氢气生产提供更多创新方案。此外,研究团队还计划依托复旦大学孵化的山海氢(上海)新能源科技有限公司,进一步推广技术落地产品化。