科技日报实习记者 于紫月

“特别博士不要了,我想回国。”1933年,我国实验胚胎学的主要创始人童第周只有一个信念——回国。

当时,他已获得比利时比京大学生物学博士学位,不久转做负责该校医学院实验室工作的达克教授的助手。达克教授让童第周再等一年,写一篇论文,可再得一个特别博士学位。但童第周下定决心,离开了生活和科研条件优越的布鲁塞尔,回到战火纷飞的祖国,为国效力。

辗转多家高校后,他来到四川李庄同济大学生物系任教授。尽管李庄安静,免除了整日躲警报的烦忧,但与重庆、成都相比,环境条件又实在过于偏僻简陋,这给正着力研究胚胎学的童第周带来很大困难。

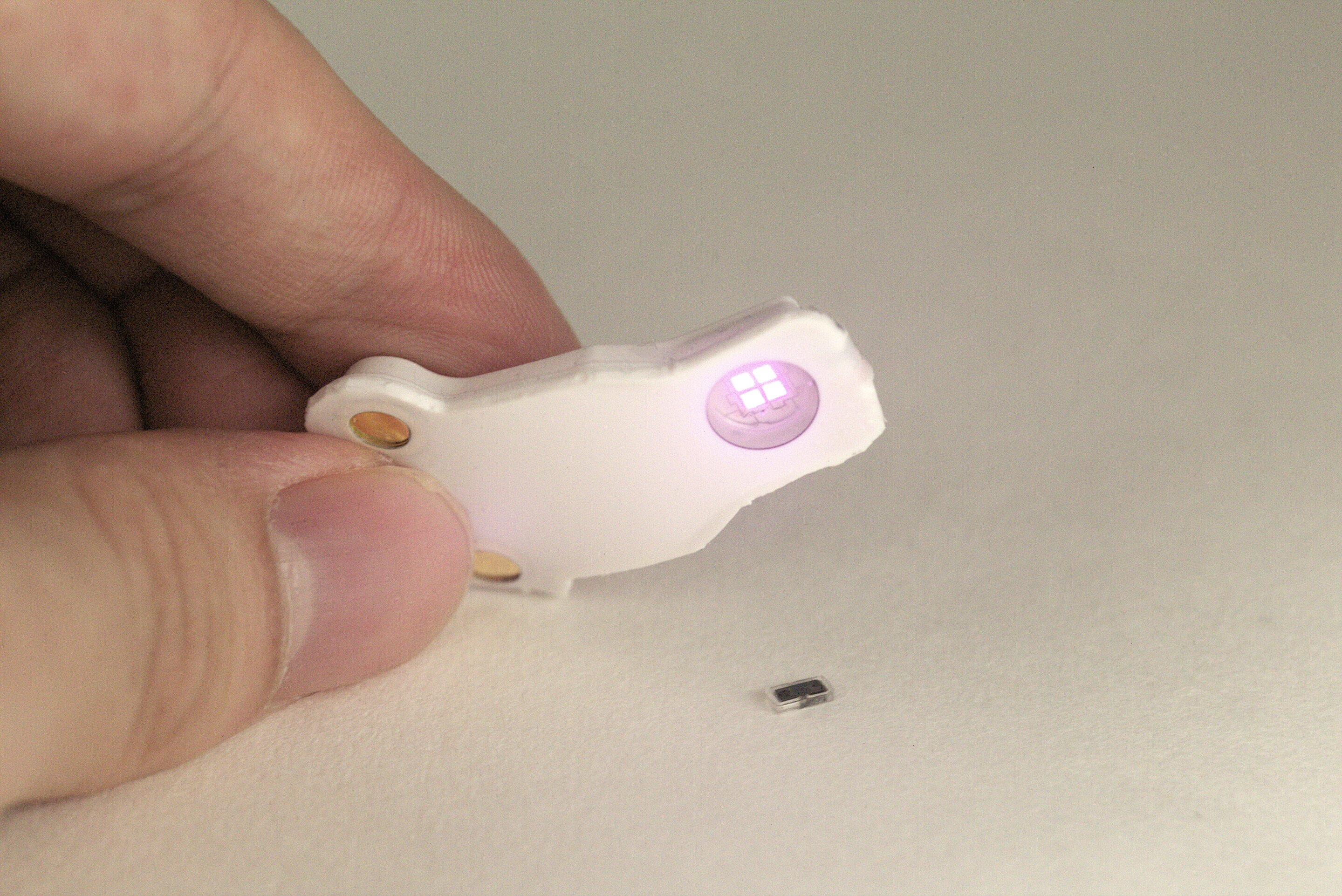

当时条件很苦,没有玻璃培养皿,他就用粗陶瓷杯替代;李庄四周稻田和池塘颇多,活跃着成群结队的青蛙,他就从野外采集蛙卵做实验;没有解剖器,他就抽拉一根极细的玻璃丝自制解剖器。但当时有一件事把童第周难住了:学校连一架最基础的显微镜都没有,工作实在无法开展。

一天,他在旧货摊上看到一台双筒解剖显微镜,欣喜异常,但摊主要价6万元。这相当于童第周和夫人叶毓芬两人不吃不喝两年的工资总和。以吃地瓜勉强度日的夫妇俩只好四处向亲戚借钱。

“凑够了钱,结果再去要买的时候,他(摊主)又提价了,变成6.5万元了。(父母)只好再回来想办法凑钱,最终总算买回来了。”多年后,童第周的儿子童时中回忆道。

后来,这台显微镜跟随童第周30余年,助其成为世界上第一位用鱼类做细胞核移植实验的科学家,也见证了第一群雏形克隆鱼的诞生。

1943年,英国驻华大使馆的科学参赞、著名学者李约瑟来到李庄看望童第周。

李约瑟怎么也没想到,破旧桌椅、几只烧杯、若干笔纸、一台陈旧显微镜,是“实验室”的全部家当。他更没想到,一篇篇蜚声国际的高质量论文成果竟出自如此破败不堪的“实验室”。

“在布鲁塞尔有那样好的实验室,你为什么一定要到这样的荒地里进行实验?”李约瑟当时问。

“我是中国人嘛。”童第周答。

“对,对,中国人,有志气。”李约瑟说。

“父亲的一生,非常争气。”童时中回忆,“父亲有着‘滴水穿石’的敬业精神,因梦想、因理想、因事业而执着、坚持、奋斗。”

后来童第周以72岁高龄与合作者克隆出“童鱼”,开创了人工培养新物种的新方法,引起世界震动。

人物简介 童第周(1902年5月28日—1979年3月30日),生物学家、教育家、社会活动家,中国实验胚胎学的主要创始人,中国海洋科学研究的奠基人,中国科学院院士,曾任中国科学院副院长,被誉为“中国克隆之父”。

(图片由科技日报记者王小龙制作)