科技日报记者 沈唯

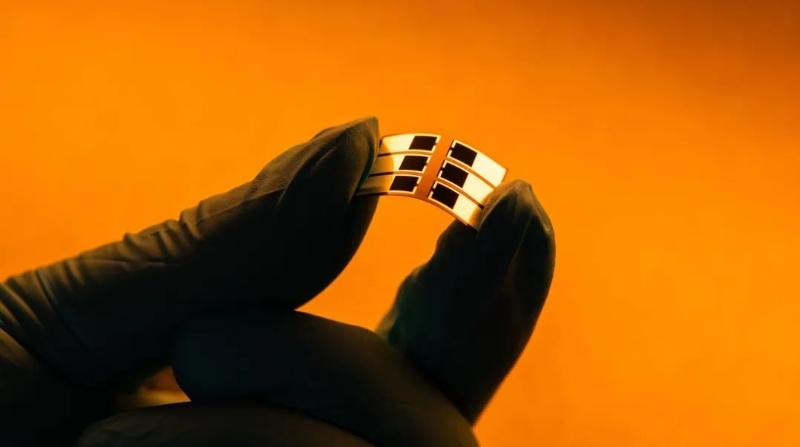

在储能领域,能否开辟一条全新赛道,研发一种性能良好、绿色环保又安全可靠的新型电池?天津理工大学材料科学与工程学院教授袁志好带领团队,从2008年率先开始新型水系锌碘电池研发,正在将这一设想变为现实。

2020年5月,科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。在国家层面赋权试点的示范带动下,全国28个省(区、市)积极开展相关改革探索。目前,试点高校院所已超700家。

天津理工大学正是天津市试点高校之一。依托学校开展职务科技成果赋权改革出台的相关政策,以及校企合作共建的天津理工大学斯多福先端材料研究院(以下简称“斯多福研究院”)这一平台,63岁的袁志好鼓足干劲创业,让新型水系锌碘电池从实验室走向市场的步子迈得更大更快。

新模式提升转化效率

新型水系锌碘电池以水为溶剂制成电解液,原材料来源非常丰富,生产工艺相对简单,综合成本较低。

在坚守水系锌碘电池开发这个“冷门”领域十几年后,袁志好团队终于在关键技术上取得突破,同时也抓住了学校为推动科技成果转化打造“赋权+作价入股”新模式的机遇。

天津理工大学先进技术研究院副院长、技术转移中心副主任李彭辉介绍,通过开展职务科技成果赋权改革,袁志好作为“新型水系锌碘电池”技术成果的完成人,向天津理工大学技术转移中心申请利用职务成果作价入股。委托第三方机构对成果价值进行评估后,学校按照赋权改革相关政策规定,给予袁志好90%技术成果所有权奖励。

为转化这项技术成果,袁志好与深圳斯多福新材料科技有限公司(以下简称“斯多福公司”)共同成立了华神(天津)新能源科技有限公司。天津理工大学的10%所有权,也以第三方机构对成果价值的评估价格转让给袁志好,完成成果作价入股。

“技术成果转化很多时候就是要和时间赛跑。学校改革后的成果转化模式,大大简化了审批手续和程序,让我们的技术成果能更快服务于社会。”袁志好说。

打通作价入股路径,实现了校企合作双赢。李彭辉告诉记者,“赋权+作价入股”的模式,大大激发了学校科研人员创新创业的积极性,推动了更多高质量科技成果的产出。

数据显示,赋权改革以来,天津理工大学职务科技成果转化金额从2020年的100多万元,增加到2023年的近1000万元。

企业主导产学研融通创新

在“新型水系锌碘电池”技术成果转化的带动下,2022年10月,天津理工大学与斯多福公司签署战略合作协议,共同建立了新型研发机构斯多福研究院,进一步推动“基础研究—技术攻关—技术应用—成果转化”全链条合作。自运行以来,斯多福研究院与天津理工大学科研团队签署了技术开发合同4项,并与学校科研团队以作价入股形式共同进行科技成果转化。

李彭辉介绍,斯多福研究院的主要领导由校方和企业方共同担任,由学校相关学科教师及企业工程师组成研发课题组。斯多福公司提出技术需求,投入研发资金,研究院以技术开发形式委托团队解决企业面临的技术难题,形成企业主导的产学研深度融合创新模式。

对于产业化前景良好的技术成果,斯多福研究院在完成概念验证后,还可根据研发团队的意愿,投资成立新公司,进一步开展商业化运行。袁志好入股成立的华神(天津)新能源科技有限公司就是其中的典型之一。

“目前,有很多企业都在关注着我们的产品研发进展,其中包括金风科技股份有限公司、天能电池集团股份有限公司等多家上市公司和行业头部企业。”袁志好告诉记者,这些企业既是研发团队的合作伙伴,也可能是新产品未来的首批用户。实验室开发出来的产品,需要在实际应用中经受检验。这些用户能够为产品提供不同的应用场景,提出明确的产品需求,让团队开发的产品更有市场针对性。

如今,袁志好把尽快完成产品中试作为首要任务,希望新型水系锌碘电池能早日走向市场。如果中试进行顺利,预计今年年底,第一批新型水系锌碘电池产品就能在市场上试销售。

在打通高校科技成果转化堵点的过程中,天津理工大学逐步形成了鼓励科研人员成果转化的稳定机制,打造出一条科技成果转化的高速路。

李彭辉表示,下一步,天津理工大学将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,聚焦发展新质生产力,拓展与京津冀地区高校、科研机构科研人员合作,不断探索面向产业需求的科研项目管理及成果转化模式。同时,学校也希望国家能在顶层设计上出台高校院所领导人员、管理人员和科研人员职务科技成果转化的尽职免责机制,支持科研人员长期稳定开展科技成果转化。